Affaire « French Bukkake » : pourquoi est-il si difficile de retenir la circonstance aggravante de tortures ou d’actes de barbarie ?

Autrice : Léocadie Petillot, juriste et journaliste en formation au CFJ

Relectrice et relecteur : Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l’université Paris-Nanterre

Etienne Merle, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Clarisse Le Naour, Double cursus L3 science politique et L3 droit public à l’université Lumière Lyon II

Maylis Ygrand, journaliste

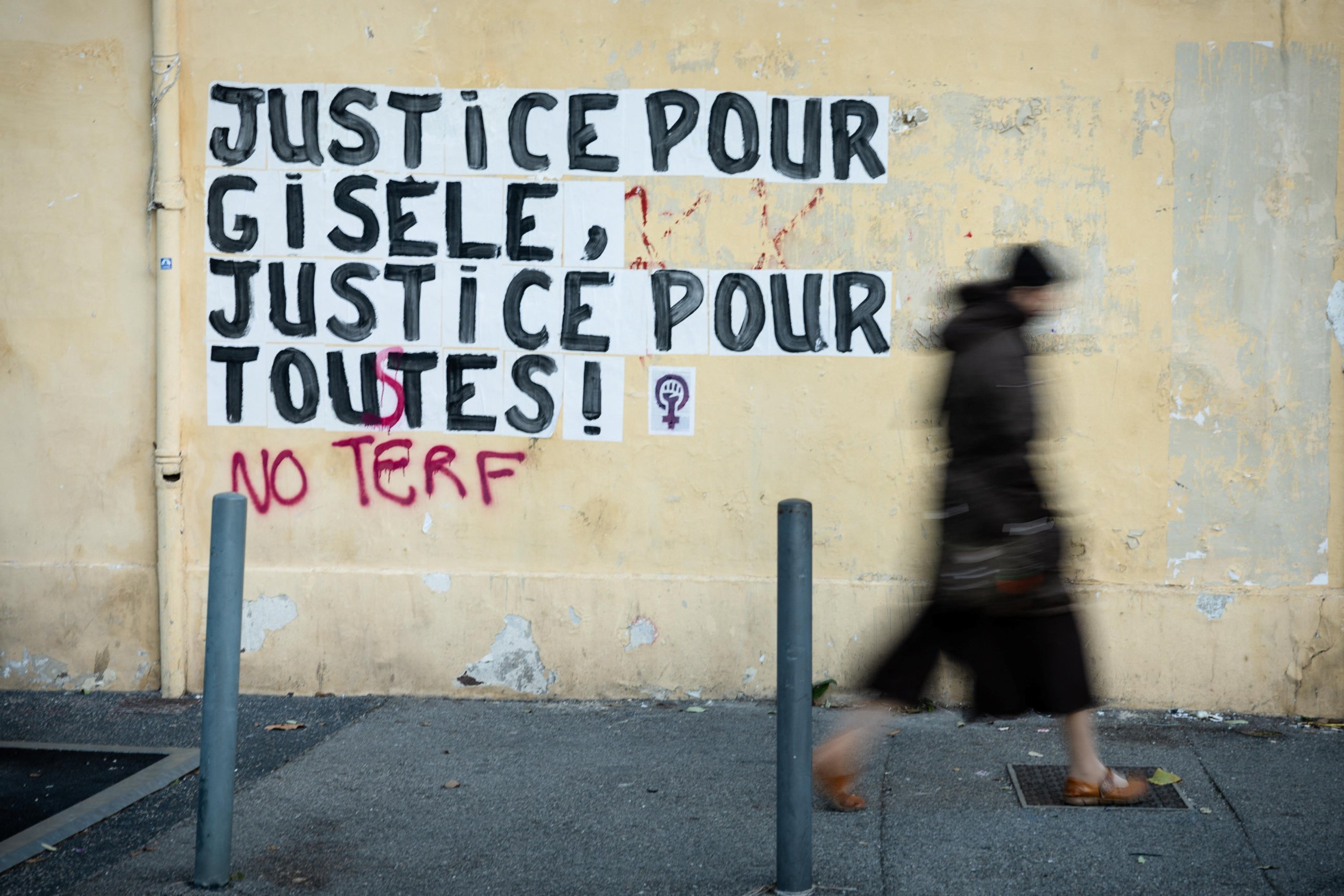

Le 14 mai 2025, la Cour de cassation a rendu sa décision dans l’affaire dite « French Bukkake ». Si elle reconnaît les circonstances aggravantes de racisme et de sexisme, elle confirme en revanche le refus de qualifier les faits de tortures et d’actes de barbarie. Une avancée notable pour les parties civiles, certes, mais qui interroge : pourquoi est-il si difficile de nommer juridiquement de tels actes comme de la torture ?

Après près de quatre années d’instruction, l’affaire dite « French Bukkake » sera finalement jugée par une cour d’assises, et non par une cour criminelle départementale. Ce dossier judiciaire dense et particulièrement sordide implique seize hommes, mis en cause pour viols en réunion, proxénétisme et traite des êtres humains. Malgré plusieurs mises en examen dès 2020, la date du procès reste encore à fixer.

Selon l’enquête, des femmes en situation de grande vulnérabilité — notamment sur les plans financier et psychologique — auraient été ciblées par un stratagème mis en place entre 2013 et 2020. L’un des principaux accusés, Julien D., aurait utilisé une fausse identité féminine, « Axelle Vercoutre », pour approcher les victimes, les inciter à pratiquer l’escorting et à tourner dans des vidéos pornographiques prétendument destinées au marché canadien et présentées comme fortement rémunératrices. En réalité,...