Vote de confiance du 8 septembre : François Bayrou joue sa survie sur une ligne de crête constitutionnelle

Dernière modification : 5 septembre 2025

Auteurs : Etienne Merle, journaliste

Vincent Couronne, docteur en droit européen, enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

Relecteurs : Bertrand-Léo Combrade, professeur de droit public, université de Poitiers

Jean-Paul Markus, professeur de droit public, université Paris-Saclay

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste

Le 8 septembre, François Bayrou mettra son mandat en jeu en sollicitant la confiance de l’Assemblée nationale. Mais il le fera en terrain glissant : non pas à partir d’un programme ou d’une politique générale, comme le prévoit la Constitution, mais à partir d’un simple constat de l’urgence budgétaire. En jouant ainsi avec l’article 49, le Premier ministre transforme un rituel institutionnel en pari politique à quitte ou double.

Tout est dans un alinéa. Le premier de l’article 49 de la Constitution de 1958 prévoit que le Premier ministre peut « engager la responsabilité du Gouvernement » sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.

En clair : demander aux députés de dire, par un vote, s’ils lui font confiance. Le texte n’impose pas explicitement un tel passage obligé, mais François Bayrou tente de prendre l’Assemblée nationale de court.

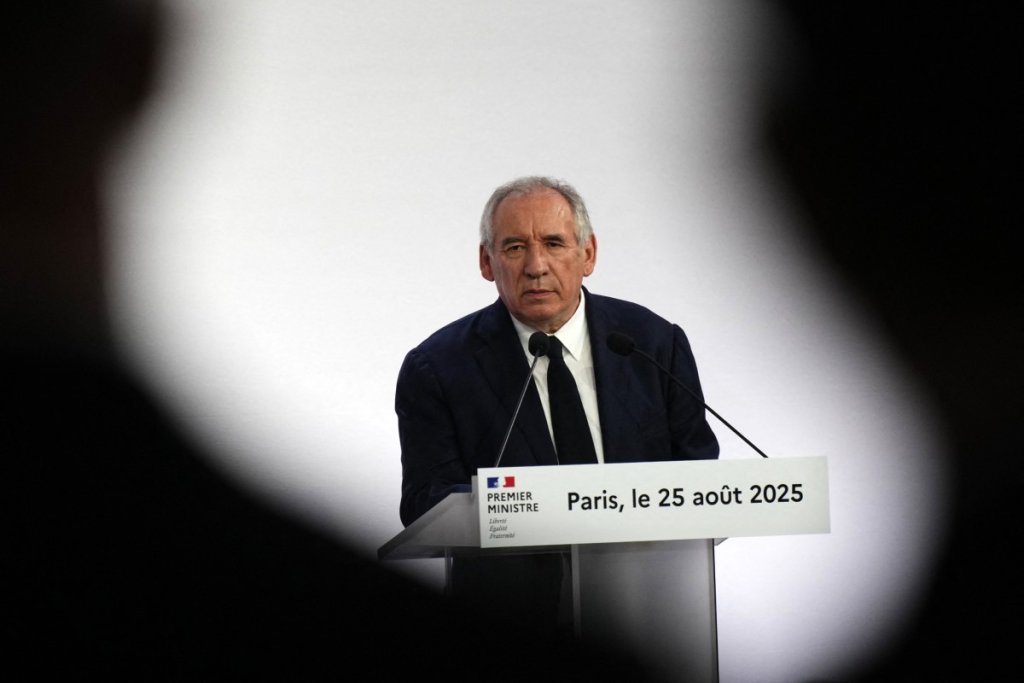

Le 25 août, lors de sa conférence de presse de rentrée, le chef du gouvernement a annoncé la convocation du Parlement en session extraordinaire afin d’organiser un vote de confiance, le 8 septembre prochain.

Une initiative qui intervient dans un climat tendu : vivement critiqué par les oppositions, en particulier pour sa proposition de supprimer deux jours fériés en prévision d’un budget austéritaire, le Premier ministre doit aussi affronter la rue, où un appel à bloquer le pays a été lancé pour le 10 septembre.

Une démarche inédite

L’histoire constitutionnelle est claire, la majorité des Premiers ministres se sont confrontés à ce vote de confiance. Mais nombre d’entre eux ont également préféré ne pas s’y soumettre : Georges Pompidou, d’abord, en 1966, puis Édith Cresson ou Pierre Bérégovoy avaient, en leur temps, choisi d’avancer sans jamais s’exposer à ce moment de vérité, faute de majorité absolue.

François Bayrou lui-même avait suivi la même ligne de prudence lors de son arrivée à Matignon en décembre 2024, renonçant au vote de confiance, comme l’avaient fait avant lui Michel Barnier, Élisabeth Borne ou Gabriel Attal.

Reste que le chef du gouvernement ouvre une brèche inédite dans l’usage de la question de confiance. La Constitution prévoit que les députés doivent se prononcer pour ou contre un programme, ou une déclaration de politique générale.

Or, d’après les annonces du Premier ministre, il ne s’agira ni de l’un ni de l’autre : aucune mesure concrète ne sera proposée, seulement la reconnaissance d’un constat – celui d’une situation budgétaire alarmante. En d’autres termes, demander aux députés de valider un diagnostic, et non un cap politique.

La définition de « politique générale » étant suffisamment floue, Bayrou pourra sans doute s’abriter derrière cette imprécision. Mais la manœuvre est inédite. Michel Rocard, en 1991, avait certes engagé la responsabilité de son gouvernement, non pas sur l’ensemble de son programme, mais sur la politique conduite dans le cadre de la guerre du Golfe.

François Fillon, en 2009, en avait fait de même pour la réintégration de la France dans le commandement intégré de l’OTAN. Dans ces deux cas, il y avait un choix politique assumé, des mesures précises. Ici, rien de tel : si les annonces se confirment, François Bayrou solliciterait la confiance du Parlement sur un simple constat. Une première.

Quitte ou double

Le 8 septembre, le rituel sera précis. Après délibération en Conseil des ministres, François Bayrou prononcera devant l’Assemblée nationale une déclaration de politique générale. À l’issue de ce discours, un débat s’ouvrira entre les députés.

Viendra ensuite le moment du vote, dit « de confiance » : chaque député devra se prononcer pour ou contre le soutien au Gouvernement. Si ce dernier obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (289 voix), la confiance est acquise et le Gouvernement conforté dans sa légitimité. Dans ce calcul implacable, l’abstention pèse lourd : chaque député qui choisit de ne pas se prononcer retire une voix au compteur de la majorité absolue. Autrement dit, selon les forces en présences, l’abstention d’un camp ou d’un autre pourrait faire pencher la balance en faveur du Premier ministre… ou mettre un terme à ses fonctions.

Car si cette majorité fait défaut, l’article 50 de la Constitution impose la démission immédiate du Premier ministre et de son équipe. Le scrutin, public et solennel, se déroule à main levée ou par scrutin électronique selon la décision de l’Assemblée, et ses résultats sont proclamés séance tenante, scellant en quelques minutes la fin du Gouvernement.

[Mise à jour le 26 août 2025] : Ajout de la mention : « Selon les forces en présences, l’abstention d’un camp ou d’un autre pourrait faire pencher la balance en faveur du Premier ministre… ou mettre un terme à ses fonctions. »

réservé aux adhérents

réservé aux adhérents