Une auto-école a-t-elle le droit d’interdire le port du voile ?

Auteur : Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers

Relecteurs : Clément Bénelbaz, maître de conférences HDR en droit public à l’Université Savoie Mont-Blanc

Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’Université de Lorraine

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste

Source : Mediapart, 1er août 2025

À Dreux, une auto-école interdit le port de signes religieux dans son règlement intérieur. Si elle invoque la neutralité et la sécurité, cette décision soulève des doutes quant à sa légalité. Peut-on restreindre la liberté religieuse dans un cadre privé sans tomber dans la discrimination ?

À Dreux, en Eure-et-Loir, une auto-école a inscrit dans son règlement intérieur une interdiction explicite du port de signes religieux, invoquant la nécessité de préserver la neutralité au sein de l’établissement. Révélée par une enquête de Mediapart, cette clause suscite l’interrogation : une auto-école privée peut-elle imposer de telles restrictions à ses élèves, sans tomber dans l’illégalité ?

La question touche à la fois aux principes de laïcité, de neutralité et à l’interdiction des discriminations, et renvoie à un cadre juridique complexe que les tribunaux ont déjà eu à trancher dans des affaires similaires.

Il faut rappeler que la discrimination consiste notamment à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service en raison de l’origine, la religion ou encore le sexe, entre autres, d’une personne.

Des cas d’interdiction pour raison de sécurité

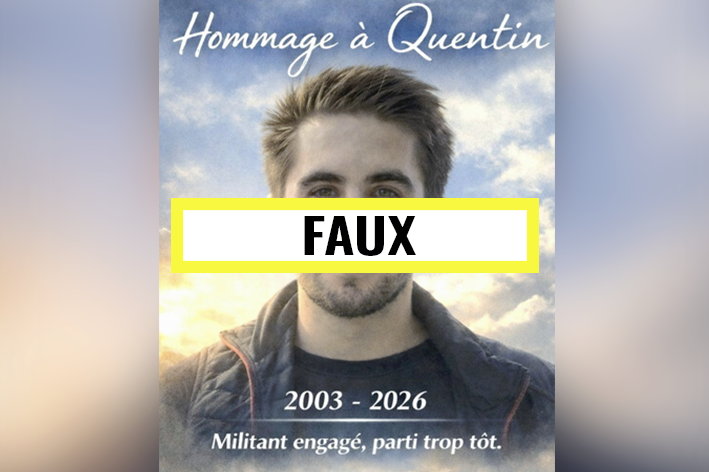

En 2017, une auto-école avait déjà interdit la formation de conduite à deux femmes voilées. Si le tribunal correctionnel avait condamné la gérante pour discrimination, la Cour d’appel d’Orléans a fait marche arrière en 2021 et l’a relaxée.

La ligne de défense de la gérante avait été celle de la sécurité et la nécessité de vérifier que les candidats ne portent pas d’oreillettes ou d’écouteurs.

Un cas similaire plus ancien était survenu en 2005. Un moniteur d’auto-école avait refusé une jeune femme portant un voile, justifiant sa décision pour des motifs de sécurité et que l’interdiction concernait tous les types de couvre-chef.

Le juge a décidé en 2007 de relaxer ce moniteur, car « il apparaît que c’est bien pour des motifs de sécurité que le prévenu a demandé à la partie civile de retirer son voile ».

Mais ces deux cas dans lesquels l’accès à la formation était refusé à des femmes portant un voile se fondaient sur des motifs de sécurité et surtout visaient tous les couvre-chefs, et pas seulement le voile, ce qui empêchait de retenir la discrimination.

Un principe de neutralité dans les auto-écoles ?

L’article 6 du règlement intérieur, de l’auto-école de Dreux, disponible en ligne, indique que pour « conserver une neutralité nécessaire au bon fonctionnement du Centre de formation, le port ostentatoire de tout signe distinctif ou vêtement d’ordre religieux ou politique est proscrit à l’intérieur du Centre ».

Le reportage de Mediapart dévoile une autre rédaction du règlement intérieur, qui prévoirait que « sont proscrits à l’intérieur du Centre et pendant les cours tout signe distinctif politique, vêtements ou insignes religieux ou confessionnels susceptibles de heurter les convictions des enseignants ou des stagiaires et susceptibles de créer dissensions, animosités, rivalités entre les personnes qui fréquentent le Centre ».

Contactée, l’auto-école de Dreux n’a pas précisé laquelle de ces deux versions était la plus récente et donc applicable. Ce flou n’a toutefois pas d’incidence sur notre analyse, que l’on se réfère à l’un ou l’autre texte.

L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 qui entend lutter contre les discriminations indique qu’ « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes » constitue une discrimination indirecte.

Une discrimination envers toutes les religions est-elle une discrimination ?

La loi de 2008 introduit une subtilité. Cette description constitue une discrimination indirecte « à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ». Le règlement intérieur, qui semble concerner tous les vêtements religieux, exclut de fait les femmes portant un voile, mais aussi les porteurs de kippa, de croix, etc.

Et de ce point de vue, le règlement pourrait ne pas constituer une discrimination puisque tous signes quels qu’ils soient, politiques ou religieux, seraient prohibés. Il ne vise pas qu’un signe ou une religion en particulier. L’article 225-1 du code pénal qui définit les cas de discrimination mentionne celle faite en raison d’une « religion déterminée ».

De plus, si la discrimination est le refus d’un service en raison de certains critères, le cas présent n’est pas si évident. Selon les informations rapportées par Mediapart, l’inscription au centre de formation n’a pas été refusée, mais elle a été conditionnée à la proscription des signes religieux seuls.

L’hypothèse du port de signes religieux en entreprise

Le code du travail, sur lequel se fonde le règlement intérieur de l’auto-école, autorise, sous réserve de strictes conditions, qu’un employeur interdise le port de signes religieux à ses employés. Mais la loi n’autorise pas explicitement les commerces à interdire le port de ces signes à leurs clients.

Ils peuvent en revanche exiger une tenue correcte. Est-ce que l’interdiction de signes religieux et politiques pour éviter des troubles et des tensions entre les clients entrerait dans ce cadre ? Rien n’est moins sûr.

Si un juge est saisi, il devra examiner si le « bon fonctionnement du Centre de formation » et la garantie de la sécurité des clients nécessitent de telles restrictions, et ainsi répondre à de nombreuses questions épineuses.