Condamnation de Marine Le Pen : les juges rendent-ils des « décisions politiques » ?

Dernière modification : 4 avril 2025

Auteur : Nicolas Turcev, journaliste

Relecteur : Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’université de Poitiers

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste

Source : Journal de 20h, TF1, le 31 mars 2025

La peine d’inéligibilité infligée à la députée du Rassemblement national ravive le spectre du « coup d’État des juges » et de la « condamnation politique ». Mais en France, les juges sont indépendants, nommés sous le contrôle de leurs pairs.

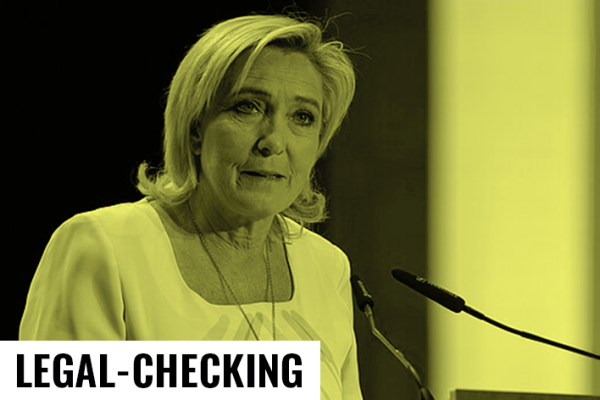

Marine Le Pen est-elle victime d’une cabale politique ? Peu après sa condamnation, le 31 mars 2025, à quatre ans de prison dont deux ferme sous bracelet, 100 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, la députée du RN et ses soutiens ont fustigé une « décision politique », comme l’a déclaré la principale intéressée lors du journal de 20 heures de TF1. Même élément de langage chez le député RN du Gard, Yoann Gillet, sur BFM TV, ou bien chez son collègue de l’Aude, Frédéric Falcon, à l’Assemblée nationale.

Le jugement du tribunal de Paris rendu dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national, qui empêche en l’état la cheffe de file des députés RN de se présenter à l’élection présidentielle de 2027, reviendrait même à nier la volonté du peuple. « Des juges se pensant au-dessus du peuple souverain ont décidé d’exécuter dans un tribunal celle qu’ils n’ont jamais pu faire reculer dans les urnes », a, par exemple, déclaré l’eurodéputée Marion Maréchal, nièce de Marine Le Pen.

Mais, comme le rappelaient Les Surligneurs, les juges n’ont fait qu’appliquer la loi, votée par le Parlement. Sauf à remettre en question le bienfondé de la représentation nationale à légiférer, il semble délicat pour le Rassemblement national de contester le cadre juridique dans lequel sa députée a été condamnée. Marine Le Pen « n’est pas au-dessus des lois » a d’ailleurs concédé Yoann Gillet sur le plateau d’Olivier Truchot sur BFM ce 31 mars.

C’est la raison pour laquelle le viseur des critiques s’ajuste sur la robe des juges. Ceux-ci auraient conduit une « exécution » de Marine Le Pen, comme l’écrit Marion Maréchal, ou bien mènent une « cabale judiciaire indigne », dixit Eric Ciotti, président du groupe Union des droites pour la République à l’Assemblée nationale et allié de l’extrême droite. Sur TF1, Marine Le Pen évoque, elle, une « tyrannie des juges » menée par des « adversaires politiques » qui ont « décidé » de mettre fin à ses ambitions présidentielles, sans préciser la nature ou la couleur de ces adversaires.

Le Conseil supérieur de la magistrature sort de sa réserve

« La justice n’est pas politique, cette décision n’est pas une décision politique, mais judiciaire, rendue par trois juges indépendants, impartiaux », a réagi Rémy Heitz, le procureur général près la Cour de cassation sur RTL, le 1er avril. Le plus haut magistrat du parquet s’inquiète des « attaques très personnalisées contre des magistrats et les menaces […] qui peuvent d’ailleurs faire l’objet de poursuites pénales ».

La violence des critiques envers les juges a conduit le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) à sortir de sa réserve habituelle pour « exprimer […] son inquiétude face aux réactions virulentes » suscitées par la condamnation des responsables du Rassemblement national. « Ces réactions sont de nature à remettre en cause gravement l’indépendance de l’autorité judiciaire, fondement de l’État de droit », écrit l’institution.

« Les menaces visant personnellement les magistrats en charge du dossier, tout comme les prises de parole de responsables politiques sur le bien-fondé des poursuites ou de la condamnation, en particulier au cours du délibéré, ne peuvent être acceptées dans une société démocratique », rajoute l’autorité judiciaire.

Le CSM rappelle ce faisant le fonctionnement d’un État de droit : le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Ce qui devrait dissiper les accusations de connivence politique qui visent les juges.

Une autorité composée de professionnels de justice

L’indépendance des juges est assurée par leur statut. La Constitution garantit l’indépendance des magistrats du siège, tels que les présidents de chambres du tribunal de Paris, dans ses articles 64 et 65. Les juges sont inamovibles, nommés par le président de la République sur proposition du garde des Sceaux, après « avis conforme » du Conseil supérieur de la magistrature, qui garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Autrement dit, tous les magistrats du siège, pour être nommés, doivent être validés par le CSM. Le président de la République ne peut pas nommer des juges qui n’ont pas passé cette étape, et le gouvernement ne peut pas intervenir dans la carrière d’un magistrat.

La formation du CSM réservée aux magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation et comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, un avocat désigné par le Conseil national des barreaux, et six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées deux par deux respectivement par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

L’autorité judiciaire comprend donc, d’une part, une minorité de représentants des pouvoirs exécutif et législatif, et d’autre part une majorité de professionnels de justice nommés par leurs pairs. Les magistrats siégeant dans la formation réservée aux magistrats du siège sont répartis entre trois membres élus sur liste syndicale, et trois autres issus de la haute hiérarchie de l’institution judiciaire. En somme, le CSM est dominé par des professionnels de justice élus ou désignés par leurs pairs, et non par des figures politiques.

Le seul indicateur permettant d’identifier une coloration politique est le syndicat de rattachement des élus professionnels, au nombre de trois. Aux dernières élections du CSM, en 2022, l’Union syndicale des magistrats, considérée comme modérée, a recueilli 66,6 % des suffrages, lui ouvrant le droit à deux sièges syndicaux sur les trois disponibles au sein de la formation qui supervise les nominations de juges. Avec 33,3 % des votes exprimés, le Syndicat de la magistrature, classé à gauche, occupe le dernier siège.

« Il faut que la justice se hâte ! »

Le Conseil constitutionnel a en outre rappelé, dans une décision rendue en 2007, que le principe d’indépendance de la justice empêche le législateur, le gouvernement ou toute autorité administrative « d’empiéter sur les fonctions des juges ». Ce qui n’empêche pas Marine Le Pen d’estimer « qu’en France, des juges ont mis en place des pratiques qu’on croyait réservées à des pays autoritaires ».

Le World Justice Project, qui classe les pays en fonction de leur respect de l’État de droit, évalue chaque année le niveau d’indépendance du système judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif. Avec un score de 0,72 sur 1, la France est classée 29ème sur 142 pays, derrière l’Allemagne (0,9) mais devant les États-Unis (0,61) et l’Espagne (0,59).

Enfin, en cas de suspicion d’une inclinaison partisane, Marine Le Pen et ses coaccusés auraient pu demander la récusation des juges du tribunal de Paris statuant sur son cas. Pourtant, aucune demande en ce sens n’a été formulée par la défense de la députée RN.

En somme, l’affirmation selon laquelle le trio de juges du tribunal de Paris a rendu une décision « politique » méconnaît au moins en partie le principe de séparation des pouvoirs et les garanties qui lui sont adjointes, dont les recours et la possibilité de faire appel font partie. Marine Le Pen, qui a annoncé son intention de faire rejuger son cas, a d’ailleurs intimé à la justice de « se hâter ».