Budget 2026 : quatre scénarios avant le saut dans l’inconnu

Dernière modification : 15 octobre 2025

Auteur : Etienne Merle, journaliste

Relecteurs : Sacha Sydoryk, maitre de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne

Bertrand Léo-Combrade, professeur de droit public à l’Université de Poitiers

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste

Jamais sous la Vᵉ République le budget de l’État n’a paru aussi incertain. Entre majorité introuvable, risque de gouvernement démissionnaire et ordonnances, la France s’avance vers un terrain constitutionnel encore inexploré.

La France avance à tâtons sur le fil de l’incertitude institutionnelle. Après la chute éclair du gouvernement Lecornu, sa reconduction express et la formation d’un nouveau cabinet en l’espace d’une semaine, le dépôt du projet de loi de finances pour 2026, attendu dans les prochaines heures, s’impose désormais comme un impératif pour l’État.

Ce n’est pas qu’un simple calendrier politique, mais une exigence constitutionnelle : l’article 47 de la Constitution impose que le Parlement dispose de soixante-dix jours pour examiner et adopter la loi de finances.

Selon BFMTV, faute de pouvoir déposer le budget dans les temps, le gouvernement pourrait invoquer l’article 28 de la Constitution, qui autorise le Premier ministre à imposer des jours supplémentaires de séance au Parlement — y compris le week-end — afin de rattraper le retard dans le calendrier budgétaire et de tenir les délais constitutionnels d’examen.

Mais en cas de désaccord à l’issue des 70 jours, le gouvernement peut rendre le projet exécutoire par ordonnance. Ce mécanisme, exceptionnel et jamais activé, garantit la continuité budgétaire de l’État. Mais un tel scénario pourrait s’avérer explosif politiquement alors même que les oppositions tirent à boulets rouges sur le gouvernement.

Pour Sébastien Lecornu, la marge de manœuvre est mince : soit il parvient à arracher un compromis, soit il joue la carte hautement inflammable de l’ordonnance. Quatre scénarios s’offrent à lui. Aucun ne semble confortable.

Scénario 1 — Le Parlement s’accorde en 70 jours :

La Constitution fixe un délai de soixante-dix jours au terme duquel, si le Parlement ne s’est pas prononcé, le gouvernement peut rendre le projet exécutoire par ordonnance. Ce délai n’interrompt pas nécessairement les débats : il ouvre simplement cette faculté exceptionnelle. La procédure suit le mécanisme ordinaire de la navette parlementaire : première lecture à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, éventuelle commission mixte paritaire (CMP).

En cas d’échec de la commission mixte paritaire, le texte revient en nouvelle lecture dans chaque chambre. À défaut d’accord, le gouvernement peut alors demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

Sur le papier, ce scénario incarne le respect intégral de la procédure démocratique. En pratique, il suppose un accord qui paraît aujourd’hui hors de portée.

La France insoumise et le Rassemblement national ont déjà annoncé le dépôt d’une motion de censure pour renverser le gouvernement. Le Parti socialiste, lui, reste divisé sur la stratégie à adopter : une partie du groupe réclame au minimum la suspension de la réforme des retraites et la création d’une taxe sur les hauts revenus. Deux exigences auxquelles Les Républicains se disent farouchement opposés.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS, et Boris Vallaud, patron des députés Socialistes et apparents, après une rencontre avec Emmanuel Macron le 10 octobre 2025. Photo : Ludovic Marin / AFP

Dans un climat de méfiance généralisée, l’hypothèse d’une adoption fluide relève du miracle politique. Mais c’est la seule voie pleinement légitime politiquement.

Scénario 2 — L’ordonnance après 70 jours

L’article 47, alinéa 3 de la Constitution prévoit que si le Parlement ne s’est pas prononcé dans les soixante-dix jours, « les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance ». Ce n’est pas une loi votée, mais une mesure d’exécution juridiquement floue.

La doctrine est partagée sur le contenu d’une telle ordonnance : certains estiment qu’elle pourrait reprendre les amendements votés, d’autres qu’elle ne saurait être qu’une mise en vigueur du projet initial du gouvernement.

Quoi qu’il en soit, cette procédure est exceptionnelle. L’ordonnance n’est pas soumise au vote du Parlement, contrairement à une loi, et relève de la catégorie des actes administratifs du président de la République (sur proposition du gouvernement) contrôlables par le Conseil d’État. Aucun gouvernement, depuis 1958, n’a osé y recourir.

Politiquement, l’effet pourrait être dévastateur. Activer cette procédure reviendrait à court-circuiter la représentation nationale, même si la Constitution l’autorise. Dans le contexte actuel, cela serait perçu comme un « passage en force », risquant de coaliser les oppositions et de précipiter une nouvelle crise politique.

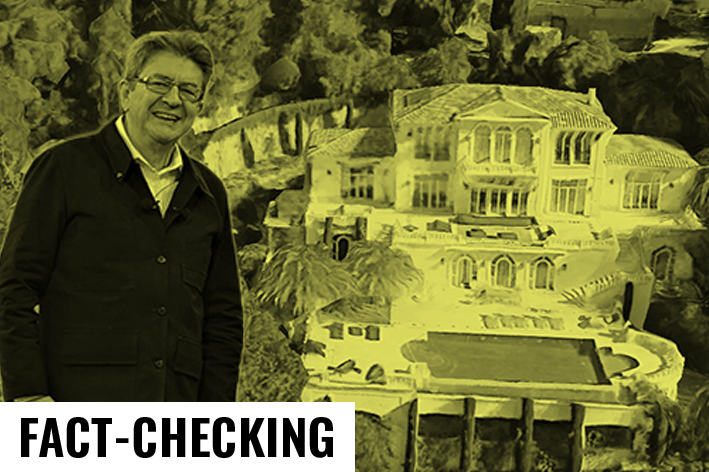

« Depuis une semaine, Lecornu amuse la galerie pendant que Bercy prépare le budget d’austérité Bayrou-Lecornu. […] Le gouvernement pourra ensuite passer en force le budget en recourant aux ordonnances au bout de 70 jours. La solution, c’est le départ d’Emmanuel Macron », a déjà dénoncé le député la France Insoumise, Eric Coquerel.

Scénario 3 — Le gouvernement est censuré : la zone grise constitutionnelle

La troisième hypothèse est celle d’un renversement du gouvernement avant la fin du délai de 70 jours. Dans ce cas, le Premier ministre démissionne, mais son équipe demeure compétente pour expédier les affaires courantes.

Ce régime, défini par la pratique et la jurisprudence, repose sur un principe traditionnel du droit public : celui de la continuité de l’État. Un gouvernement démissionnaire peut gérer les affaires courantes ou urgentes, c’est-à-dire les actes indispensables, sous le contrôle du juge administratif.

Reste à savoir si l’adoption d’un budget par ordonnance entre dans cette catégorie. Côté exécutif, le Secrétariat général du gouvernement (SGG) soutient qu’un gouvernement démissionnaire pourrait, en situation d’urgence financière, mettre en vigueur le budget par ordonnance, l’objectif étant d’assurer la continuité du fonctionnement de l’État.

Mais la doctrine majoritaire s’y oppose : l’adoption d’un budget est considérée comme un acte éminemment politique, qui dépasse le champ des affaires courantes. D’autant que l’urgence financière ne saurait être invoquée ici : la loi organique relative aux lois de finances prévoit déjà une procédure de secours — la loi de finances spéciale — pour éviter toute rupture budgétaire sans recourir à une telle ordonnance.

Scénario 4 – Loi spéciale et sortie de secours

Si les options précédentes se révèlent intenables, le gouvernement sortant (démissionnaire ou pas) pourrait se rabattre sur les mécanismes de secours de la LOLF : le vote isolé de la partie recettes ou la loi de finances spéciale, garantissant le prélèvement des impôts et le paiement des salaires publics.

Ces dispositifs assurent la continuité sans violer l’équilibre des pouvoirs, mais ils laisseraient la France sans véritable politique budgétaire. Et encore faut-il que cette loi spéciale soit adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Dans le cas contraire, c’est le vertige : « Tant qu’aucun texte n’est adopté pour surmonter le blocage, il n’existe tout simplement pas de budget, et le « fonctionnement régulier des pouvoirs publics », garanti par les articles 5 et 16 de la Constitution — qui n’a pas été conçu pour une telle hypothèse et dont l’utilisation aurait un coût politique exorbitant et serait fortement contestée — se trouverait interrompu dès le 1er janvier », rappelle auprès du Club des juristes, Jean-Pierre Camby, docteur en droit, ancien administrateur des services de l’Assemblée nationale et contributeur des Surligneurs.

Dans un tel scénario, la fuite en avant serait indéniable. La Ve République s’aventurerait dans un no man’s land constitutionnel, où ni le texte, ni la pratique ne donnent de réponse claire. Personne ne sait vraiment ce qu’il adviendrait de la continuité budgétaire de l’État.

réservé aux adhérents

réservé aux adhérents