Non, les journalistes ne sont pas exonérés d’impôts si leur salaire « ne dépasse pas 9 710 euros »

Auteur : Nicolas Turcev, journaliste

Relectrice : Clara Robert-Motta, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste

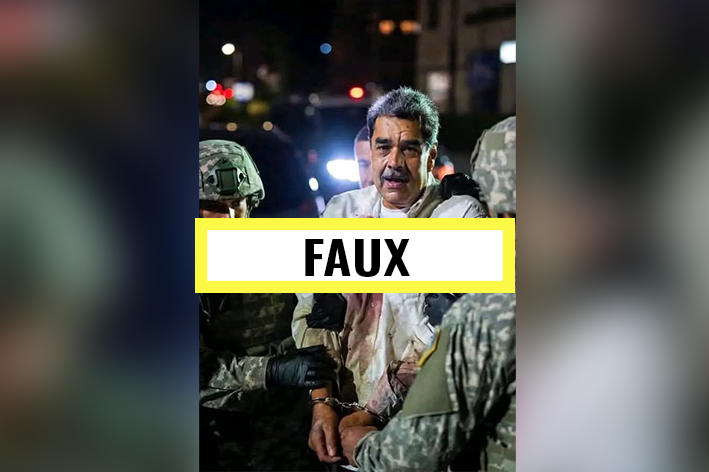

Source : Compte X, le 2 août 2025

Les journalistes bénéficient d’un abattement forfaitaire de 7 650 euros sur leurs revenus imposables, ainsi que d’une exonération partielle et optionnelle de cotisations sociales.

La plume permet-elle d’échapper à la plaie fiscale ? Selon une publication X qui comptabilise presque 280 000 vues, les journalistes seraient exonérés d’impôts si leur salaire ne dépasse pas 9 710 euros. Si les membres de cette profession peuvent bénéficier d’un abattement fiscal, le chiffre avancé par ce compte est faux.

Le compte en question a probablement repris le chiffre sur une page d’aide à la déclaration de revenus du syndicat de journalistes de la CFDT-journalistes. « Toute personne imposable doit remplir une déclaration de revenus, mais vous serez exonéré d’impôt sur le revenu si votre revenu ne dépasse pas 9 710 € », est-il écrit. Ce chiffre correspond à la première tranche d’impôts sur le revenu pour le barème fiscal de 2017 pour tout le monde, pas seulement pour les journalistes.

Il n’est plus en vigueur car, depuis, les différentes lois de finances ont augmenté le palier. En 2025, la première tranche d’impôts sur le revenu pour un célibataire sans enfants démarre à 11 498 euros de revenus annuels. Donc, au même titre que n’importe quel contribuable disposant des mêmes ressources, un journaliste justifiant de seulement 9 710 euros de revenus en 2024 ne paiera aucun impôt.

Un forfait pour frais professionnels

En revanche, les journalistes peuvent faire valoir un abattement forfaitaire de 7 650 euros sur les revenus nets imposables tirés de leur activité. Cette réduction, qui vise à compenser les frais professionnels des journalistes, augmente mécaniquement le seuil de revenus à partir duquel les journalistes commencent à payer des impôts.

L’ensemble des salariés en France peuvent déduire des frais professionnels sur leur fiche d’imposition. Par défaut, une déduction forfaitaire de 10 % est appliquée, mais tout un chacun peut plutôt choisir de déclarer ses frais réels en les justifiant.

Pour les journalistes, le bulletin officiel des finances publiques rappelle que « les conditions particulières » dans lesquelles ils exercent leur profession « ne [leur] permettent pas de bénéficier aisément de l’option pour le régime des frais professionnels réels et justifié ». Et ce, notamment, en raison du « principe de confidentialité qui résulte de la protection du secret des sources consacré à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » développe le ministère de l’Économie dans une réponse au Sénat du 5 juin 2025. D’où un abattement forfaitaire spécifique en plus de la déduction forfaitaire de 10 %.

Toutefois, pour éviter que leurs frais ne fassent l’objet d’un double abattement, les journalistes doivent rajouter à leurs revenus bruts les allocations pour frais d’emploi payées par l’employeur (abonnement téléphonique, frais de repas et de taxi, etc).

L’abattement forfaitaire de 7 650 euros s’applique ensuite sur le cumul des rémunérations et des frais déclarés. Mais seuls les journalistes dont le revenu brut annuel ne dépasse pas 93 510 euros peuvent bénéficier de cette exonération. Les journalistes gagnant 9 710 euros bruts par mois dépassent largement ce seuil et ne peuvent donc bénéficier de cette niche fiscale.

Ce sont en réalité les journalistes situés en bas de la pyramide des revenus qui profitent le plus de l’abattement sur l’impôt. À supposer que le journalisme soit sa seule activité, et en ajoutant la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, un salarié des médias peut gagner jusqu’à environ 20 000 euros nets annuels avant de payer l’impôt sur le revenu. Soit un revenu un peu au-dessus du Smic.

Un avantage critiqué

L’abattement forfaitaire de 7 650 euros est un héritage d’une précédente niche fiscale pour frais professionnels, supprimée en 1996. Depuis les années 1920 jusqu’à cette date, les journalistes bénéficiaient d’une réduction de 30 % sur leurs revenus imposables. L’exonération proportionnelle était alors née dans un contexte de « paupérisation » de la profession après la Première Guerre mondiale, selon le sociologue des médias Gilles Bastin.

L’abattement actuel de 7 650 euros a, quant à lui, vu le jour en 1999 « au terme d’une lutte intersyndicale de trois ans », rappelle la CFDT sur son site. Les syndicats de la profession justifient toujours aujourd’hui cette exonération par « la faiblesse des salaires et des frais mal ou non remboursés », alors que les postes permanents de journalistes ont tendance à diminuer, poussant de plus en plus de salariés des médias à travailler en indépendant. Une situation souvent bien plus précaire.

Régulièrement remise en cause pour le poids qu’elle ferait peser sur les finances publiques, notamment par la Cour des comptes, l’exonération fiscale des journalistes n’est, à ce jour, pas chiffrée dans les projets de loi de finances présentés au Parlement. Les magistrats financiers ont toutefois calculé, dans un rapport paru en 2018, que l’abattement pour frais professionnels des journalistes représenterait 35 millions d’euros de pertes de recettes au titre de l’impôt sur le revenu.

Une autre exonération vouée à disparaître

À cela s’ajouterait une perte de 100 millions d’euros de cotisations sociales générée par la déduction forfaitaire spécifique, ou DFS. Également consentie au titre des frais professionnels, cette exonération – qui concerne aussi les travailleurs de l’aviation civile et du transport routier – consiste en une réduction de l’assiette salariale dans le calcul des cotisations sociales.

En clair, les employeurs de journalistes pouvaient, jusqu’en 2022 et avec le consentement de leur salarié, calculer certaines cotisations sociales (maladie, vieillesse, famille…) sur la base de 70 % du salaire brut. L’opération rapportait ainsi à la fois de l’argent aux entreprises, mais aussi aux salariés qui voyaient leur revenu net augmenter.

Le dispositif est toutefois voué à disparaître : depuis 2024, l’abattement baisse de 2 % par an et devrait s’éteindre en janvier 2038. Avec la bénédiction des syndicats de salariés, qui estiment, comme la CFDT, que « les journalistes gagneront à sortir d’un dispositif que peu d’entre eux comprennent réellement […], qui dédouane des employeurs d’un vrai travail sur les salaires et qui prive la Sécurité sociale de ressources ».

En 2023, le revenu médian des journalistes en CDI disposant de la carte de presse – les plus favorisés – était de 3 560 euros bruts par mois (-10 % par rapport à 2021), selon les calculs de l’Observatoire des métiers de la presse basés sur des données de la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. Ce montant était de 2 958 euros bruts par mois (+8 % depuis 2021) pour les journalistes en CDD, et de 1 951 euros bruts (-7 % depuis 2021) pour les pigistes – des journalistes indépendants payés à la tâche.