La laïcité est-elle vraiment synonyme de « discrétion dans l’espace public », comme le dit Eric Zemmour ?

Auteur : Guillaume Baticle, doctorant en droit public, université de Poitiers

Relecteurs : Clément Benelbaz, maître de conférences HDR en droit public à l’Université Savoie-Mont Blanc

Jean-Paul Markus, professeur de droit public, université Paris-Saclay

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste

Source : BFM TV, le 20 mars 2025

Alors que le débat sur l’interdiction du voile dans le sport s’étend à l’espace public, la laïcité est invoquée à tort pour justifier cette interdiction. Pourtant, elle garantit avant tout la neutralité de l’État et la liberté des individus, dans le respect de l’ordre public.

Derrière le débat sur l’interdiction du voile, et des autres signes religieux ou politiques dans le milieu du sport, le sujet de la laïcité remonte en surface comme à chaque fois. Tantôt un principe de liberté, tantôt un principe de restriction, la laïcité ne s’entend pas de la même manière selon les tendances politiques.

Bien que la polémique ait démarré dans le milieu sportif, les débats ont vite viré vers la question des signes religieux dans l’espace public. L’extrême droite n’a pas manqué à l’appel : Jordan Bardella souhaite l’interdiction du voile dans l’espace public. Eric Zemmour fait le même vœu et complète de sa propre définition de la laïcité : « l’esprit de la laïcité, c’est la discrétion dans l’espace public », explique-t-il sur BFM TV le 20 mars 2025 avant de trancher. « Il faudrait l’interdire [le voile] partout. »

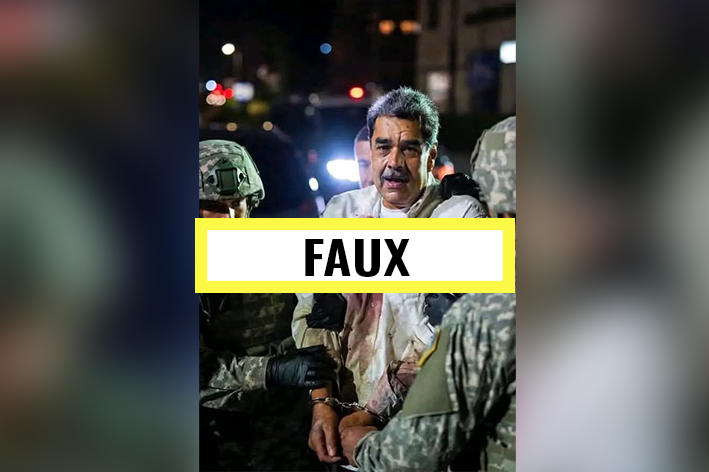

Interdire le voile purement et simplement est contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme, comme nous l’avons rappelé de nombreuses fois. Au-delà de ce projet, revenons sur ce qu’est vraiment la laïcité.

La liberté des individus et la neutralité de l’État

Le principe de laïcité de l’État naît notamment en 1905 par la loi concernant la séparation des Églises et de l’État : l’État ne salarie, ne subventionne et ne reconnaît aucun culte (article 2). Ces cultes s’organisent comme ils l’entendent et les individus exercent leur religion librement.

L’espace public est, en réalité, un lieu d’exercice des libertés : de réunion, de manifestation, du commerce et de l’industrie, donc aussi pour les citoyens de pouvoir se vêtir comme ils l’entendent, notamment en extériorisant des signes religieux ou politiques s’ils le souhaitent, sous la seule restriction de l’ordre public.

La laïcité, c’est aussi la neutralité et l’indifférence de l’État face aux religions (article 2 de la loi de 1905). C’est pourquoi les services publics et ceux qui y travaillent sont tenus à un devoir de neutralité, politique, philosophique et religieuse, mais pas les usagers de ces services, dans le respect de certaines limites.

L’article 28 de la loi de 1905 porte aussi une obligation de neutralité dans l’espace public pour les personnes publiques, comme les représentants de l’État, et non aux personnes privées. L’article fonde le principe de neutralité des personnes publiques lorsqu’il précise qu’il est « interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ».

L’article 1er de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires consacre cette neutralité. « Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »

La laïcité a pour corollaire, en plus du principe de liberté, notamment de religion, celui d’égalité : toute personne présente sur le territoire français doit être traitée par l’État de la même façon, qu’elle soit croyante ou non et quelle que soit sa confession, comme le dit l’article 1er de la Constitution. « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »

Contrairement à ce qu’affirme Eric Zemmour, la laïcité n’impose pas la discrétion, encore moins le camouflage de sa religion dans l’espace public comme la rue.

Vivre sa religion sans troubler l’ordre public

Dans l’espace public, cette liberté de pratiquer la religion de son choix connaît une limite : « l’intérêt de l’ordre public » (article 1 de la loi de 1905). Les personnes sont libres de porter des vêtements religieux, d’exprimer leur appartenance à une religion, mais cette manifestation ne doit pas perturber la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques.

On ne peut pas non plus organiser des prières de rue spontanées qui gêneraient la circulation. Pour des questions de sécurité, il est également interdit de couvrir l’intégralité de son visage depuis la loi du 11 octobre 2010. Mais ce texte n’a aucun lien avec la laïcité. L’ordre public est la seule limite posée à la liberté de vivre sa confession.

Eric Zemmour semble vouloir imposer une laïcité uniformisatrice et liberticide, interdisant tout signe religieux ostentatoire dans l’espace public, à l’inverse de ce qu’implique, initialement, la laïcité.