Vente d’objets nazis : peut-on vraiment l’interdire ?

Dernière modification : 4 septembre 2025

Autrice : Flore Charles, Master 2 Propriété intellectuelle et droit des affaires numériques à l’UVSQ Paris-Saclay

Relecteurs : Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers

Jean-Paul Markus, professeur de droit public, université Paris-Saclay

Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal, université de Lorraine

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers

Maylis Ygrand, journaliste

Source : Compte X de Christophe Chaillou, 14 mai 2025

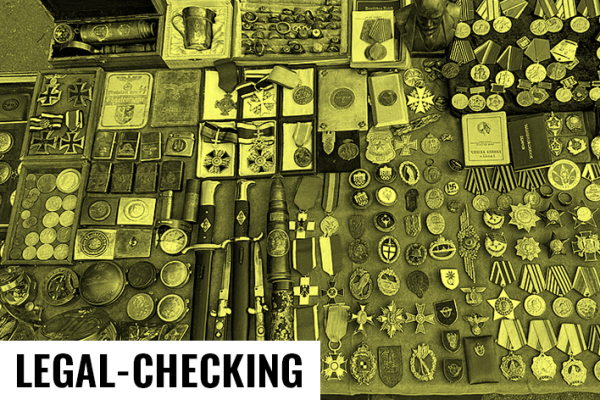

Le sénateur Christophe Chaillou s’est insurgé contre une vente aux enchères organisée à Orléans où figuraient des objets liés au IIIᵉ Reich. Une pratique « inacceptable » selon lui, à laquelle il entend répondre par une modification de la loi. Mais que dit aujourd’hui le droit ? Est-il réellement possible d’interdire la vente de ces objets ?

En mai 2025, une vente aux enchères organisée à Orléans a créé la polémique en proposant des objets militaires, dont certains arborant des symboles nazis. Le sénateur socialiste du Loiret, Christophe Chaillou, s’est alors emparé du sujet pour proposer, avec d’autres élus, l’interdiction de vendre des objets liés au nazisme.

Une nouvelle vente aux enchères a ravivé le débat début juillet à Joué-les-Tours, car des objets nazis étaient de nouveau proposés, notamment une plaque « Place Adolf Hitler ». À la demande d’un responsable du Souvenir français, les lots ont été retirés, mais la question demeure : une loi pourrait-elle interdire la vente d’objets nazis ?

Tous les objets ne sont pas nazis

La catégorie des « objets nazis » ne fait l’objet d’aucune définition légale. Historiquement, elle renvoie aux objets liés au régime national-socialiste, à ses organisations criminelles (SS, SA, Gestapo, SD) et à ses figures clés. Mais sur le plan juridique, il faut distinguer les objets relevant simplement de l’armée allemande de ceux associés à des entités reconnues comme criminelles par le Tribunal de Nuremberg. Cette distinction permet, par exemple, la vente de certains objets dans le cadre de collections militaires, à condition que les emblèmes nazis, comme la croix gammée, soient dissimulés.

La loi française n’interdit ni la possession ni la vente d’objets nazis, mais elle proscrit leur exhibition publique, sauf exception (but culturel, historique ou artistique). L’article R. 645-1 du code pénal encadre strictement ces situations, ce qui rend difficile pour les maisons de vente aux enchères de proposer ces objets sans risquer de se trouver en infraction. Ces contraintes sont encore plus floues s’agissant des ventes en ligne, où la frontière entre espace public et espace privé est moins nette.

Toutefois, selon un arrêt de la Cour de cassation de 2023, la simple mise en ligne d’un objet nazi ne constitue pas une exhibition illégale, sauf si elle tombe sous le coup de l’apologie de crimes contre l’humanité. Ce flou juridique continue d’alimenter le débat entre liberté de commerce, devoir de mémoire et protection de la dignité humaine.

Il avait été mis en lumière notamment lors de l’affaire Yahoo! en 2000. La plateforme hébergeait des sites proposant la vente d’objets nazis, comme des exemplaires de Mein Kampf ou des boîtes de Zyklon B (gaz ayant été utilisé dans les camps d’extermination, NDLR).

Équilibre entre liberté d’entreprendre et ordre public

La liberté d’entreprendre a valeur constitutionnelle. Elle permet à toute personne d’exercer l’activité professionnelle qui lui convient, comme elle l’entend. Elle protège donc les commerçants qui peuvent commercer comme ils l’entendent, mais cette liberté est souvent encadrée, et certains biens sont dits hors commerce (le corps humain et les organes par exemple), ou leur vente est très encadrée (par exemple les médicaments, les armes), voire interdite (par exemple les drogues).

C’est le législateur qui décide d’encadrer le commerce de certains produits voire de l’interdire, à condition qu’il existe un motif d’ordre public (sécurité, santé publique, etc…) suffisant. Ainsi donc, le Conseil d’État et la Cour de justice de l’Union européenne admettent depuis longtemps ces restrictions, à condition qu’elles soient fondées sur une base légale claire, poursuivent un objectif légitime, et soient proportionnées.

Existe-t-il un motif suffisant d’intérêt public pour interdire toute vente d’objets nazis sans aucune exception ? Il est permis d’en douter.

Le sénateur Christophe Chaillou semble l’avoir bien compris, s’appuyant sur d’anciennes propositions comme celle déposée en 2008 par le sénateur Jacques Legendre. Cette dernière n’avait jamais été examinée par le Sénat, mais affirmait déjà que « la vente d’objets nazis constitue une des formes insidieuses que peuvent prendre ces tentatives de réhabilitation » et qu’il fallait poser une interdiction claire. A contrario, il existe un commerce d’objets nazis sans lien avec une tentative de réhabilitation IIIᵉ Reich.

La proposition de loi n’a pas encore été examinée par les parlementaires. Si elle est adoptée, le Conseil constitutionnel sera certainement saisi et tranchera la question. Affaire à suivre.