Un enseignant peut-il organiser une minute de silence en hommage aux victimes de Gaza ?

Dernière modification : 4 septembre 2025

Auteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, Université Paris-Saclay

Relecteurs : Guillaume Baticle, doctorant en droit public, université de Poitiers

Etienne Merle, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste

Source : Lucas Romain, secrétaire départemental SNUDI-FO de l'Yonne, France 3 Bourgogne Franche Comté, le 23 mai 2025

La liberté pédagogique permet aux enseignants d’adopter leur propre stratégie pédagogique, mais en aucun cas de sortir des programmes ou de s’affranchir du principe de neutralité du service public de l’enseignement.

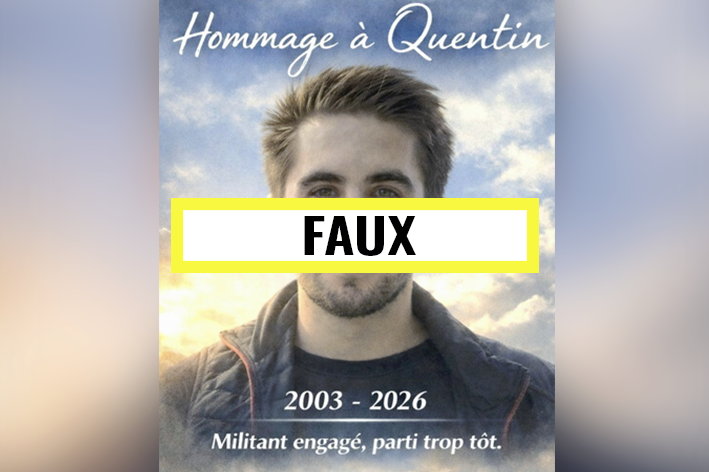

Une enseignante du lycée Janot-Curie de Sens, dans l’Yonne, a été suspendue à titre conservatoire, le 31 mars 2025 pour avoir organisé en classe une minute de silence en hommage aux victimes de Gaza, six jours auparavant.

Passée inaperçue dans un premier temps, la suspension a fait la une de l’actualité, deux mois plus tard, provoquant des indignations de toute part. « Ce n’est pas un avis politique, c’est un fait : une population est en train d’être exterminée et [l’enseignante] a simplement exprimé son émotion et son soutien à cette population. On n’est absolument pas dans une rupture du devoir de neutralité », a réagi Lucas Romain, secrétaire départemental SNUDI-FO de l’Yonne, auprès de nos confrères de France 3.

Mais en réalité, le droit est clair : un professeur ne peut pas organiser une minute de silence de sa propre initiative, au risque de s’affranchir du principe de neutralité du service public.

Liberté pédagogique, j’écris ton nom

La liberté pédagogique dans le secondaire est souvent invoquée à tort et à travers, par exemple pour contester l’interdiction de prôner l’écriture inclusive, ou encore pour contrer l’obligation de participer à la prérentrée (Conseil d’État, 2002). C’est d’ailleurs à cette dernière occasion que le Conseil d’État avait dû rappeler que la liberté pédagogique ne permet pas de remettre en cause l’organisation de la vie scolaire.

« La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale » (article L 912-1-1 du Code de l’éducation). Prévue par le code de l’éducation, la liberté pédagogique des enseignants du secondaire ne permet aucunement de remettre en cause les programmes, et encore moins le principe de neutralité.

Elle donne la faculté aux enseignants d’imaginer leur propre méthode pour mieux faire passer le programme et évaluer leurs élèves, y compris, au besoin, à l’aide de propos orientés et provocateurs, mais destinés à susciter un débat à finalité pédagogique. C’est donc une liberté créatrice, purement intellectuelle, qui laisse libre cours aux expérimentations et aux partages d’expérience, et qui ne peut que contribuer à l’efficacité globale du système éducatif.

Cette liberté ne saurait donc être utilisée à d’autres fins, et elle s’exerce dans le respect des obligations des fonctionnaires. Les tribunaux rappellent d’ailleurs que cette liberté ne permet pas à un enseignant de s’affranchir des remarques des inspecteurs d’académie ni de tenir des propos irrespectueux envers un inspecteur pédagogique durant les cours.

Mais pas une liberté d’endoctriner

Surtout, ce qui est important en l’occurrence, c’est que l’article L121-2 du code général de la fonction publique qui ne fait qu’appliquer le principe de laïcité qui a lui-même valeur constitutionnelle, s’impose évidemment aux enseignants. Aucune liberté, fût-elle pédagogique, ne permet de s’en affranchir durant les enseignements. Ce même article exige aux agents publics « l’obligation de neutralité ».

Or, observer une minute de silence avec les enfants, en dehors de toute consigne officielle comme cela a pu exister à l’occasion de certains évènements, n’a rien d’une méthode pédagogique, c’est prendre parti : pourquoi pas une minute de silence pour les victimes du 7 octobre 2023 en Israël, pourquoi pas non plus une minute pour les victimes de la guerre en Ukraine ? Ajoutons même qu’une minute pour l’ensemble des victimes de ce conflit à Gaza, en dehors d’une consigne officielle, serait contraire au principe de neutralité.

Tout cela est également valable pour la liberté académique dont bénéficient les enseignants du supérieur, qui a certes un champ plus étendu puisqu’elle s’étend aux recherches scientifiques, mais qui ne dispense pas non plus du devoir de neutralité à l’égard des étudiants.