ONU, justice internationale : quelles suites possibles après l’intervention états-unienne ?

Auteur : Raphaël Maurel, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université Bourgogne Europe, membre du CREDIMI et membre associé au CEDIN, membre de l’Institut universitaire de France et Président du Réseau francophone de droit international.

Cet article est issu d’un billet initialement publié le 3 janvier 2025 et mis à jour quotidiennement en fonction de l’actualité, sur le blog de Raphaël Maurel. Il a été édité et adapté par Les Surligneurs pour les besoins de ses lecteurs. L’article est à retrouver en intégralité ici.

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste

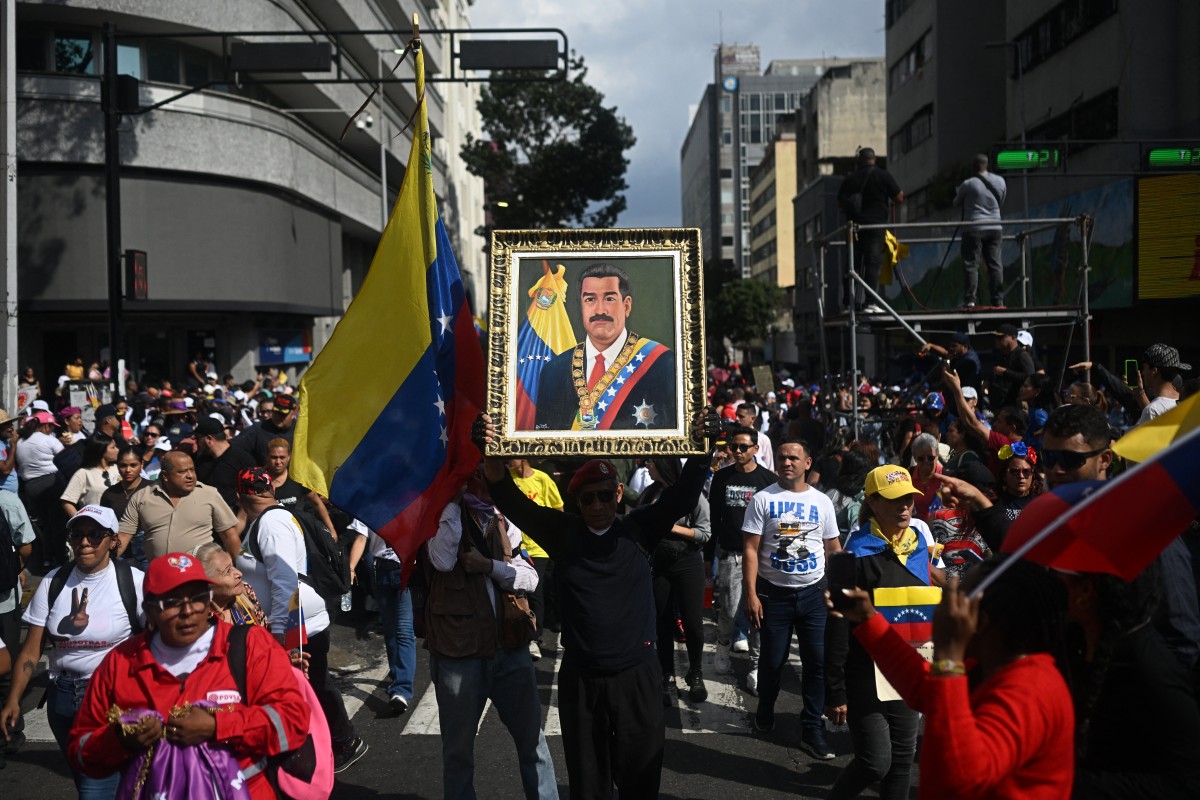

[4/4] Au-delà de l’attaque elle-même, les annonces sur la conduite de la transition vénézuélienne soulèvent d’autres qualifications : ingérence, occupation, administration de fait. Reste la question centrale : comment faire valoir le droit quand les mécanismes de sanction sont faibles ou bloqués ? Dernier volet de notre décryptage juridique sur la situation au Venezuela.

Les suites annoncées à l’heure actuelle par les États-Unis, à savoir le fait que ces derniers vont « diriger » l’État vénézuélien à titre transitoire (vers quoi ?) – ce qui se heurte aux résistances du Gouvernement du Venezuela qui s’y oppose évidemment, s’analyse en droit international comme une occupation, voire, selon les modalités d’intervention des entreprises américaines sur le sol et dans l’économie vénézuelienne, comme une colonisation.

La situation, encore confuse, peut encore évoluer et il est difficile de qualifier juridiquement avec précision, sur la base de quelques déclarations, ce que prévoit de faire l’administration américaine. On notera que la phrase « This is OUR hemisphere« , dont le prononcé par les autorités états-uniennes ne constitue pas en lui-même une violation du droit international mais constitue manifestement la trame de fond intellectuelle de l’administration actuelle, fait l’objet d’une campagne de diffusion de la part du Département d’État.

La répétition d’une telle déclaration unilatérale peut être interprétée, juridiquement, comme un ensemble de faits tendant à établir une volonté politique d’occupation d’autres États souverains — ou à tout le moins d’ingérence dans leurs affaires intérieures.

Toujours est-il qu’il n’est à aucun moment question de solliciter une intervention des Nations Unies, et encore moins un mandat en vue d’une administration internationale temporaire. L’Organisation des Nations Unies, qui a juridiquement la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales, est totalement marginalisée et mise de côté — comme si l’ONU était tout simplement absente de tout schéma de pensée du président états-unien, ce qui n’est pas une hypothèse à écarter du revers de la main. La proposition de l’Espagne, qui a offert sa médiation pour parvenir à une résolution pacifique de la situation, n’a visiblement pas trouvé réponse, les États-Unis n’en ayant potentiellement même pas accusé réception.

La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies du 5 janvier 2026, dont on trouvera un bon résumé ici dans l’attente du PV officiel, fut un exercice strictement formel : aucune proposition de résolution n’a visiblement été formulée par les États membres du Conseil.

Si celle-ci avait immanquablement été écartée du fait de l’utilisation du droit de veto états-unien (les États-Unis ne se privant pas d’utiliser ce privilège ces derniers mois, de même que la Russie et la Chine, ce trio paralysant littéralement le Conseil de sécurité depuis 2022 au moins), une proposition de résolution aurait eu le mérite d’officialiser l’opposition des États investis de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Si le projet de résolution avait été bloqué par le véto états-unien, il aurait aussi contraint les États qui soufflent le chaud et le froid avec les États-Unis, à commencer par la France, à se positionner plus clairement, ce qu’ils ne souhaitaient certainement pas.

On se souviendra en effet que le projet de résolution proposé le 23 décembre 1989 par une série d’États non permanents (Algérie, Colombie, Éthiopie, Malaisie, Népal, Sénégal, Yougoslavie) pour condamner l’action états-unienne au Panama s’était alors heurté non seulement au veto des États-Unis, mais également à celui de la France et du Royaume-Uni, ainsi qu’au vote négatif du Canada.

La France n’avait alors pas jugé utile d’expliquer sa position devant le Conseil, à l’inverse du Royaume-Uni qui, dans un mouvement de soutien transaltantique inconditionnel qui le caractérisait à l’époque, avait indiqué que le projet de résolution n’était pas acceptable en ce qu’il ne se félicitait pas de la chute d’un dictateur brutal et « ne reconnaî[ssai]t pas le fait que les États-Unis n’ont utilisé la force qu’en dernier recours, après de longs efforts diplomatiques » — ce qui n’aurait, à vrai dire, rien changé à l’illicéité de l’action états-unienne.

Il est donc plausible (mais on ne peut ici que spéculer) qu’au-delà du souhait de ne pas susciter la colère du président Trump dont le retour au calme et à la sagesse, face aux menaces contre Cuba, le Mexique, la Colombie ou le Danemark, est une priorité mondiale, des États comme la France aient cherché à ne pas encourager, voire à décourager d’éventuels projets de résolution qui les auraient contraints à se positionner.

La Chine bénéficiant globalement de la situation qui crée un précédent utile à la poursuite de son projet d’annexion de Taïwan, on comprend qu’elle se soit bornée à une condamnation de circonstance – dénonçant davantage « l’attaque miliaire » et le « harcèlement du pays » que la violation d’articles précis de la Charte des Nations Unies.

Il est enfin compréhensible que la Russie, allié traditionnel du Venezuela, ait préféré s’en tenir à un discours rappelant (ou informant de) son attachement au droit international, à l’intégrité territoriale des États et à l’interdiction du recours à la force entre les Nations, plutôt que de soumettre un projet de résolution voué à l’échec qui aurait immanquablement conduit à retourner les débats contre sa propre action en Ukraine.

Le monde s’apprête donc, après une agression illicite du Venezuela, la violation de la souveraineté territoriale de cet État et la violation grave des immunités de son chef d’État en exercice, à assister a minima à une occupation continue illicite du pays, sans aucune coordination internationale.

On relèvera que les États-Unis n’ont, à l’occasion de la réunion du 5 janvier 2026, à aucun moment argumenté en droit international. L’agression a été qualifiée d’« opération chirurgicale de mise en oeuvre de la législation contre deux fugitifs internationaux ». La réunion aura surtout permis à la Russie de développer un discours pro-droit international et pro-respect de la Charte des Nations Unies qui contraste avec cynisme avec les mêmes violations qu’elle commet à l’encontre de l’Ukraine depuis 2022 – mais, à la différence majeure des États-Unis, en se défendant également sur le plan du droit international.

On peut enfin imaginer que l’Assemblée générale des Nations Unies se saisira du sujet et produira — comme ce fut le cas par la résolution 44/240 du 29 décembre 1989 s’agissant du Panama, avec vote contraire des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni parmi 20 États ayant voté « contre » — une résolution exprimant la préoccupation de l’Assemblée, peut-être même, pour paraphraser la résolution 44/240, en « [d]éplor[ant] vivement l’intervention des forces armées des États-Unis d’Amérique au [Venezuela], qui constitue une violation flagrante du droit international et de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États ».

L’effet de cette éventuelle résolution devrait malheureusement rester assez limité dans les faits, tout en contribuant à l’identification précise des États – faut-il le souhaiter largement majoritaires — s’opposant à une telle violation de la Charte.

Le monde s’apprête donc, après une agression illicite du Venezuela, la violation de la souveraineté territoriale de cet État et la violation grave des immunités de son chef d’État en exercice, à assister a minima à une occupation continue illicite du pays, sans aucune coordination internationale.

Le nombre et l’ampleur des violations du droit international commises et revendiquées par les États-Unis sont, à vrai dire, vertigineux. Les conséquences politiques et diplomatiques ne le sont pas moins, sans même parler des enjeux juridiques en droit interne états-unien – qui semble avoir lui aussi été piétiné au passage.

La Cour internationale de Justice – Prestation de serment de Mme la juge Phoebe N. Okowa, nouvelle membre de la Cour, le 24 novembre 2025 (image : CIJ)

…Et maintenant ?

Une fois ces constats juridiques posés, on est tenté de dire que tout cela est bien beau, mais que cela ne change rien à la situation. Cela n’est que partiellement exact — ou partiellement inexact.

Il est vrai que relever que la situation est illicite en droit international ne la fera pas forcément cesser. Le droit international n’est ni un fusil, ni une arme nucléaire. Il est un outil de coordination et de coexistence accepté par les États, et comme toutes les règles entre des sujets égaux (car souverains), il est objet de discours visant à l’interpréter.

Les États-Unis devraient donc tenter de l’interpréter pour le présenter comme allant à l’évidence dans leur sens — tout comme le président russe Poutine tente, depuis 2022, d’affirmer qu’il agit lui aussi en légitime défense contre l’Ukraine. Même si certaines tentatives d’interprétations paraissent loufoques (et dramatiques) pour l’observateur juriste de droit continental, les autorités américaines l’ont d’ailleurs déjà fait à propos des frappes des navires au large du Venezuela, ce qui montre bien que le droit international est un outil de référence (résiduel) même pour les États-Unis.

Il est toutefois tout aussi exact de relever que pour l’instant, les États-Unis ne cherchent pas à justifier en droit international ce qui est au demeurant injustifiable, à savoir les actes du 3 janvier 2026. Cela s’inscrit dans une dynamique continue ; comme je l’avais souligné en juillet 2025 dans une tribune au Monde, il est notable que des puissances comme les États-Unis et Israël ne cherchent même plus, depuis peu, à justifier l’ensemble de leurs actions et exactions en droit international. Il est légitime de s’en inquiéter — on y reviendra plus bas.

Il est donc très peu plausible que la responsabilité internationale des États-Unis puisse être engagée par un juge international, malgré ses violations évidentes du droit international.

Une autre question possible est celle des voies de recours et de la place de la justice internationale dans l’équation.

Comme le souligne avec justesse Serge Sur dans son interview sur France Culture le 4 janvier 2026 (Journal de 12h30, entretien par Valentin Grille), il existe bien des voies de recours en droit international, à l’instar d’un contentieux devant la Cour internationale de Justice.

Néanmoins et comme il le précise, une saisine paraît très peu probable dans ce cas, car la compétence de la Cour est fortement limitée par l’indispensable consentement des États à ce que leur différend soit tranché par la juridiction internationale. Ni les États-Unis, ni le Venezuela n’ont consenti de manière générale à la compétence de la Cour par une déclaration (facultative) de juridiction, et il n’est pas certain qu’un traité multilatéral entre eux, qui serait applicable à la situation, prévoit une clause attributive de juridiction — les États-Unis ayant historiquement tendance à empêcher l’inclusion de telles clauses dans les traités qu’ils ratifient.

Aucun traité bilatéral en vigueur entre les États-Unis et le Venezuela, à ma connaissance, ne prévoit de clause compromissoire prévoyant la compétence de la Cour internationale de Justice — il n’existe qu’un ancien Traité pour la promotion de la paix entre les États-Unis et le Venezuela de 1914, toujours en vigueur mais a priori peu appliqué, qui prévoit qu’en cas de différend insoluble par la diplomatie, une commission internationale ad hoc doit être saisie.

Il est donc très peu plausible que la responsabilité internationale des États-Unis puisse être engagée par un juge international, malgré ses violations évidentes du droit international.

Le fait que la règle soit à l’évidence violée sans que la violation fasse l’objet d’une sanction ne veut pour autant pas dire que la règle n’existe pas ou plus (sinon, et même si la comparaison présente quelques fragilités si on la creuse, il suffirait de griller un feu rouge pour affirmer que le code de la route n’existe plus…) ou que le droit international est « mort ».

Sur plus de 50.000 traités en vigueur entre les États, une minorité est en pratique violée, tandis que la majorité fonctionne très bien

On n’entrera pas ici dans le débat académique séculaire opposant celles et ceux qui pensent que le droit n’existe que lorsqu’il est effectivement sanctionné, et celles et ceux qui pensent que le phénomène juridique est bien plus large et complexe.

Il est un fait que les juristes de droit interne, notamment sur le continent européen et/ou du fait d’une tradition juridique romano-germanique tardivement influencée par une certaine lecture des travaux du théoricien du droit viennois Hans Kelsen, sont souvent enclins à réduire la règle de droit à la règle susceptible d’une sanction.

Dans ces conditions, le droit international n’existerait dans l’ensemble pas, ou seulement en tant que vague ensemble normatif moral, sans pouvoir prétendre à la qualité de « droit ». Cette position, défendue par des auteurs que l’on a parfois appelés « réalistes » mais qui sont plutôt des nihilistes du droit international, a certes encore cours chez les juristes spécialistes d’autres disciplines et repose sur une conception strictement interniste du droit ; en d’autres termes et pour simplifier peut-être à outrance, un ensemble de règles ou un système juridique doit « ressembler » à un droit national sur la forme ou sur le fond ; sinon, ce n’est pas du droit.

Répétons-le donc : la violation non sanctionnée de ces règles, même fondamentales, du droit international ne signifie donc nullement que le droit international dans son ensemble est « mort » ou qu’il n’existe pas/plus.

Cette manière de penser le droit n’est guère (sinon « pas du tout ») défendue chez les spécialistes et les praticiens du droit international, qui en voient et en mesurent les effets chaque jour.

Pour ne prendre que deux exemples qui mériteraient de bien plus amples développements, la justice internationale n’a jamais été autant utilisée que de nos jours ; et sur plus de 50.000 traités en vigueur entre les États, une minorité est en pratique violée, tandis que la majorité fonctionne très bien – ce qui explique certainement que l’ensemble des diplomaties du monde continue à œuvrer au quotidien pour négocier, conclure et ratifier de nouveaux traités puis pour en suivre l’application ; et l’on ne parle ici que de la part « conventionnelle » du droit international.

Répétons-le donc : la violation non sanctionnée de ces règles, même fondamentales, du droit international ne signifie donc nullement que le droit international dans son ensemble est « mort » ou qu’il n’existe pas/plus.

Cela signifie que ses principaux artisans en 1945, qui se sont auto-désignés suffisamment stables et raisonnables pour s’auto-limiter et s’appliquer, mais aussi pour appliquer partout sur la planète, des normes de coexistence pacifique considérées comme incontournables et permettant d’éviter un nouvel embrasement du monde… n’en sont plus capables et n’y sont plus disposés.

Pour l’instant, il faut le déplorer et appeler à la raison, c’est-à-dire au retour à un ordre de coexistence plus ou moins pacifique entre les Nations. Peu importe, à cet égard, l’absence de sympathie que l’on peut légitimement ressentir à l’égard du chef d’État déchu : l’enjeu du respect de ces règles fondamentales du droit international, ou a minima du rappel de leur caractère de normes de références dans la vie internationale, est bien plus important, pour la stabilité du monde, que les avis des un(e)s et des autres sur les activités illicites du chef d’État vénézuélien.

Le drapeau des Nations Unies au siège de l’ONU à New York, 18 décembre 2025 (Photo : Daniel SLIM / AFP)

La suite – le cas particulier de Maduro mis de côté – n’appartient guère aux juristes et aux juges, qui ne peuvent que rappeler le droit existant (et il existe), expliquer comment engager les responsabilités des uns et des autres, proposer des règlements pacifiques et des solutions juridiques, imaginer le droit international de demain sur des fondements renouvelés…mais pas arrêter un conflit en cours ni faire cesser la folie (à moyen terme largement auto-) destructrice d’une grande puissance en déclin.

On peut néanmoins tirer une autre conséquence, au moins, du sabordage conscientieux de l’ordre international post-1945, c’est-à-dire d’un ordre fondé sur le maintien collectif de la paix et de la sécurité internationales, par les Étas-mêmes qui s’en étaient auto-érigés comme les garants en 1945 – sabordage qui est davantage un processus continu, essentiellement depuis le début du XXème siècle, qu’une rupture brutale.

Cette situation montre en effet que cet ordre international n’est plus adapté aux réalités de notre époque, et que le multilatéralisme post-45 que les États vainqueurs de la Guerre ont construit dans leur intérêt ne fonctionne plus suffisamment bien à leurs yeux pour soutenir leurs intérêts actuels, lesquels sont aujourd’hui essentiellement énergétiques et liés, de près ou de loin et quoi qu’ils en disent, aux difficultés induites par les changements climatiques (peu importe, à cet égard, les discours climatosceptiques ambiants).

Le fonctionnement de l’ordre international post-45 n’a, il faut en convenir, pas permis de prendre la mesure du changement de paradigme qui s’imposait – ou bien, ce qui est une manière différente mais proche de le formuler, les outils qu’il prévoyait n’ont pas été suffisamment utilisés par les États pour y parvenir.

La solution de simplicité, d’un court-termisme surprenant, est pour les États les plus puissants d’ignorer le droit international pour pousser leurs propres intérêts, renforçant (malgré piètres tentatives tardives de justifier les violations en droit international, par des interprétations toutes très peu convaincantes) auprès de leurs alliés comme de leurs adversaires — de manière d’ailleurs quasi-suicidaire — l’idée selon laquelle les règles de maintien de la paix et de la sécurité internationale peuvent être purement et simplement ignorées selon la volonté…et la puissance de l’État qui le décide.

Il reste possible de penser que le droit international, qui a survécu à bien pire que cela ces 5 derniers siècles, n’est pas qu’un outil discursif un peu daté mais un pôle de référence commun que l’on n’écarte pas aussi impunément de l’équation – mais c’est l’Histoire qui le dira.

[Note éditoriale : ce texte a été édité par Les Surligneurs mais n’a pas bénéficié d’une relecture académique externe, comme c’est l’usage au sein de la rédaction.]