Une mégastructure est-elle dissimulée sous les pyramides de Gizeh ?

Auteur : Nicolas Turcev, journaliste

Relecteur : Etienne Merle, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Léocadie Petillot, juriste et journaliste en formation au CFJ

Source : Conférence de presse, le 15 mars 2025, à Bologne

Une équipe de chercheurs italiens affirme avoir trouvé la preuve qu’une gigantesque ville se cache sous les pyramides de Gizeh. Mais plusieurs éléments remettent sérieusement en cause la fiabilité de leurs recherches.

Les traces d’une civilisation ancestrale seraient enfouies sous les pyramides de Gizeh, en Égypte. C’est la conclusion d’une étude menée par une équipe de chercheurs italiens présentée, à Bologne, le 15 mars 2025. Mais depuis, l’analyse de la méthode utilisée par ces chercheurs ainsi que leurs profils iconoclastes ont jeté un doute monumental sur le sérieux de cette prétendue découverte.

L’équipe prétend avoir identifié huit structures cylindriques qui s’enfoncent jusqu’à 648 mètres de profondeur sous la pyramide de Khéphren, la deuxième plus grande des pyramides d’Égypte, ainsi que des chambres de 80 mètres de côté. La preuve, selon les chercheurs, qu’une « ville souterraine » serait enfouie sous le plateau de Gizeh.

Avant même d’aborder la méthode employée par les chercheurs italiens, cette idée fait bondir l’égyptologue Frédéric Payraudeau, qui a identifié le sarcophage de Ramsès II : « C’est complètement invraisemblable. On se demanderait d’ailleurs pourquoi de telles structures [existeraient] et avec quelles technologies elles auraient pu être construites, car il n’y aucun doute sur le fait que les pyramides sont des tombeaux royaux. C’est de l’escroquerie intellectuelle. »

La méthodologie n’est pas adéquate

Les chercheurs italiens disent s’appuyer sur la combinaison de deux techniques : le radar à synthèse d’ouverture (SAR), ainsi que la tomographie en cohérence optique, deux méthodes utilisées en archéologie pour étudier les sols. « Mais [seulement] dans des conditions très précises qui ne sont pas réunies ici », observe Frédéric Payraudeau.

« La tomographie est réservée à l’étude des matériaux sur de petites surfaces et profondeurs de quelques millimètres, je ne vois [donc] pas du tout quel usage a pu en être fait dans cette soi-disant étude, s’interroge le chercheur. La SAR permet, elle, de repérer des structures enfouies sous le sol ou cachées par de la végétation, mais certainement pas à 600 mètres sous le sol ! »

Ces remarques coïncident avec la plupart des critiques formulées par les archéologues à la suite de la publication des travaux de l’équipe italienne, comme ici, ou là.

Des profils douteux

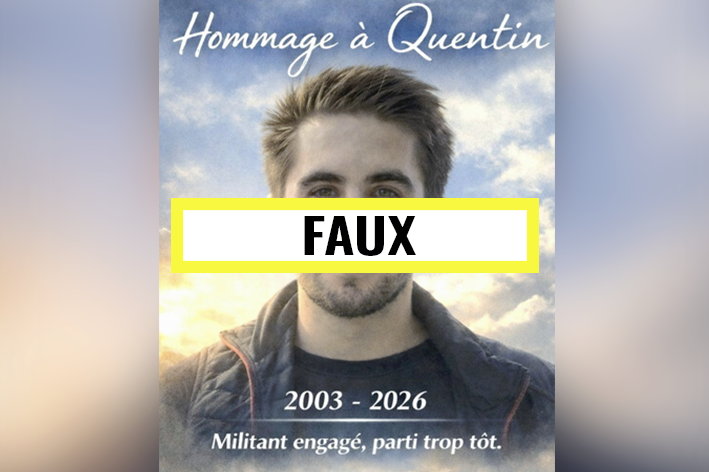

Le contexte de la publication de ces résultats est aussi un motif d’inquiétude. En temps normal, une telle découverte, afin d’être certifiée par la communauté scientifique avant de parvenir au public, est soumise à l’évaluation des pairs dans un journal scientifique, tel que la revue Nature. Or, l’équipe italienne ne s’est pas livrée à l’exercice, et a préféré l’annonce par conférence de presse.

Peut-être parce que ces fameux chercheurs n’en sont pas vraiment. Ou en tout cas, ils ne sont pas spécialistes de l’archéologie égyptienne, comme le remarque l’AFP. Corrado Malanga étudie les ovnis et défend la thèse de l’abduction d’humains par des aliens. Filipino Biondi, présenté comme un chercheur, a en réalité quitté l’université écossaise de Strathclyde et dirige un projet de détection radar. Armando Mei est un journaliste, qui a par le passé relayé de fausses théories archéologiques accréditant la thèse de l’existence d’une pyramide en Bosnie.

« Cela n’a donc rien de sérieux et n’a pu trouver un écho que sur les réseaux sociaux, friands de sensationnel plus que de vérité scientifique, et toujours prompts à remettre en cause la recherche académique », conclut Frédéric Payraudeau.