Les « vrais collabos » étaient-ils vraiment de gauche, comme l’affirment certains internautes ?

Auteur : Etienne Merle, journaliste

Relectrice : Clara Robert-Motta, journaliste

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste

Source : Compte Facebook, le 11 novembre 2025

Une photo du premier gouvernement de Vichy circule sur les réseaux sociaux. Elle est censée prouver que les collabos étaient « de gauche ». Mais ni le parcours des ministres mis en avant, ni la politique menée par Vichy, ni les travaux des historiens ne valident cette thèse.

Près d’un siècle après le début de la Seconde Guerre mondiale, la bataille mémorielle reste vive. Sur les réseaux sociaux, les célébrations du 11 novembre semblent avoir donné un nouvel élan aux tentatives de réécriture de l’histoire, notamment autour du régime de Vichy et de la collaboration.

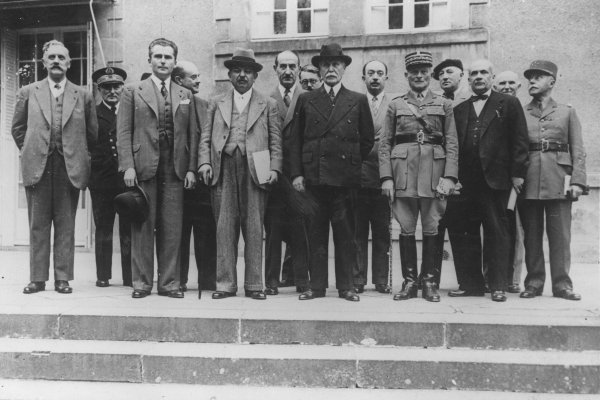

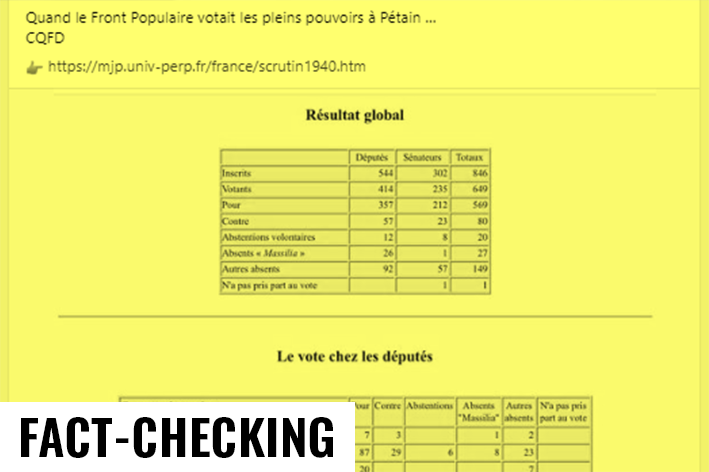

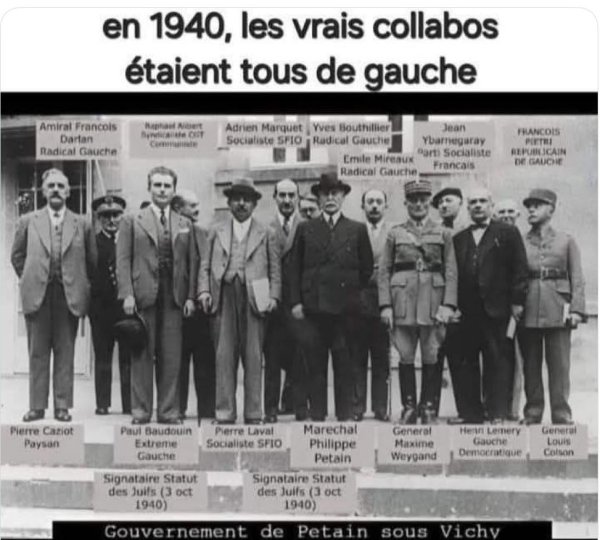

Des internautes partagent un cliché montrant Philippe Pétain entouré de son premier gouvernement, composé quelques jours après que l’Assemblée nationale lui a accordé les pleins pouvoirs et acté la fin de la IIIᵉ République, le 10 juillet 1940.

La photo partagée, consultable dans sa forme originale sur Wikipédia, a été modifiée pour attribuer à chaque ministre des étiquettes politiques, parfois anachroniques, telles que « radical gauche », « parti socialiste », « extrême gauche » ou encore « gauche démocratique ». Elle est ainsi utilisée pour affirmer que l’équipe dirigeante de Vichy serait majoritairement issue de la gauche.

Photomontage publié en ligne. Capture d’écran Facebook.

En réalité, ce montage induit largement en erreur : il déforme le parcours de certains ministres et attribue à d’autres des appartenances strictement fausses. Surtout, les travaux des historiens convergent sur un point : le régime de Vichy s’inscrit du côté de l’extrême droite et de la droite autoritaire, bien loin de la lecture proposée par ce montage.

Des ministres ayant rompu avec la gauche

Parmi les figures présentes sur la photo, quelques trajectoires individuelles pourraient prêter à confusion. Pierre Laval, vice-président du Conseil, a bien commencé sa carrière politique à la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), comme l’indique le photomontage. Mais il quitte la gauche dès 1927, gouverne ensuite avec le centre-droit et s’engage dans une politique de collaboration active.

« Laval n’est pas le seul, dans sa génération, à évoluer par étapes de l’extrême gauche à la droite modérée. Des socialistes indépendants s’arrêtent dans une zone mal identifiée, au centre du paysage politique, sans devenir des hommes de droite », rappelle Renaud Meltz, bibliographe de Laval dans De gauche à droite : l’imperceptible bascule (1923-1936).

Un autre ministre présent sur la photo, Adrien Marquet, est, lui aussi, un ancien socialiste. Mais à partir du milieu des années 30, il défend une ligne autoritaire et nationaliste, très éloignée des positions de gauche de l’époque, rappellent l’autrice Hélène Sarrazin et l’historien Bernard Lachaise, dans un documentaire sur l’homme politique diffusé sur Public Sénat en 2008 (à partir de 8mn30).

Un dernier homme, François Darlan a, lui aussi, un passé plutôt à gauche, rappelle LCP, dans un documentaire que la chaîne lui consacre : « Homme de gauche, foncièrement républicain avant-guerre, Darlan concentrera les pouvoirs à Vichy comme rarement dans l’histoire », peut-on lire.

Mais l’homme va s’inscrire dans la droite ligne de l’idéologie collaborationniste et réactionnaire du régime de Vichy : « Il sera l’artisan délibéré de la persécution des Juifs et de la répression des communistes et des résistants. Chef prestigieux d’une arme invaincue, la Marine française, Darlan va tout faire pour mettre la France, y compris sur le plan militaire, dans le camp de la Collaboration, avec en ligne de mire la perspective de la nouvelle Europe. »

Des ministres sans liens avec la gauche

Face à ces figures ayant un passé à gauche, le reste du gouvernement vient clairement d’autres horizons. Raphaël Alibert, garde des Sceaux, est proche du mouvement politique nationaliste et royaliste Action française ; il est l’un des auteurs du premier Statut des Juifs d’octobre 1940. Les internautes, qui le qualifient sur le photo de « syndicaliste communiste », le confondent en réalité avec un homonyme.

Yves Bouthillier, ministre des Finances, est un haut fonctionnaire conservateur. Présenté comme un « radical de gauche » dans le photomontage, son parcours montre pourtant le contraire : « Yves Bouthillier n’est pas marqué politiquement. S’il faut lui trouver une coloration, il s’inscrit plutôt dans la droite classique. Il était proche de Paul Reynaud, lui-même figure du centre droit libéral, non catholique, héritier de l’Alliance démocratique », détaille Olivier Wieviorka, historien, professeur à l’École normale sup Paris-Saclay, codirecteur de « Les lieux mondiaux de l’histoire de France » (Perrin).

Et il en va de même pour le secrétaire d’État de l’instruction publique et des beaux-arts, Émile Mireaux, également présent sur la photo. Assimilé au parti radical de gauche, il a été élu à la fin des années 30 sous les couleurs de l’Union démocratique et radicale, un mouvement affilié aux Radicaux indépendants, un parti proche du centre-droit.

Poursuivons. Jean Ybarnégaray, présenté sur le photomontage comme membre du « parti socialiste ». Sa carrière parlementaire dément formellement cette étiquette. Il siège successivement à l’Entente républicaine, à l’Union républicaine démocratique puis à la Fédération républicaine, autant de formations situées à droite.

Quant au maréchal Pétain, il incarne le courant réactionnaire hostile à la démocratie parlementaire. « L’idéologie de Philippe Pétain est extrêmement réactionnaire et autoritaire, fortement teintée de cléricalisme. On est très loin des traditions politiques de la gauche française », poursuit Olivier Wieviorka.

À la lecture des parcours [voir note en fin d’article], la présence de quelques transfuges de la gauche ne suffit donc pas à qualifier l’ensemble du gouvernement — encore moins le régime — d’équipe « de gauche ».

Vichy : un régime autoritaire, réactionnaire et nationaliste

Les historiens sont unanimes : le régime de Vichy s’inscrit dans une idéologie réactionnaire. Robert O. Paxton, dans La France de Vichy (1940-1944), démontre que l’État français mène une politique propre, marquée par la « Révolution nationale », et non dictée par l’occupant.

Cette doctrine se caractérise par un rejet du parlementarisme, un culte du chef, un conservatisme social et un antisémitisme d’État, rappelle notamment la série documentaire de Radio France consacré à Philippe Pétain (épisode 5 et 6). Le ministère de l’Intérieur rappelle également le rôle décisif de Vichy dans la police, les rafles et la déportation des Juifs.

« Comme l’a décrit Stanley Hoffmann, il s’agit d’une dictature pluraliste, dans laquelle coexistent plusieurs rameaux qui ne se confondent pas, mais convergent : une composante nationaliste, une composante réactionnaire et une composante technocratique. Toutes très majoritairement situées à l’extrême droite », rappelle Olivier Wieviorka.

Ni la collaboration ni la Résistance n’appartiennent à un seul camp

Il serait tout aussi inexact d’affirmer que la gauche n’a jamais collaboré ou que la droite n’a jamais résisté. Certains anciens socialistes — Laval, Marquet — ont basculé dans l’autoritarisme. Quelques syndicalistes, comme René Belin, ont également rejoint Vichy. Mais ces itinéraires personnels ne reflètent pas l’orientation de leur famille politique d’origine.

« Pendant Vichy et la période de la collaboration, il y a certes eu quelques individus issus de la gauche qui ont basculé, mais l’ADN du régime et de la collaboration demeure ancré dans l’extrême droite, et dans une moindre mesure dans la droite », assène l’historien.

De son côté, la Résistance compte des hommes et des femmes venus de tous horizons : communistes, socialistes, chrétiens-démocrates, radicaux, gaullistes, conservateurs et dans une moindre mesure des nationalistes d’extrême droite et des royalistes. La collaboration et la Résistance traversent donc l’ensemble du champ politique, ce que les historiens établissent depuis des décennies.

Ainsi, l’affirmation selon laquelle « les vrais collabos étaient de gauche » ne résiste ni à l’examen des biographies des ministres présents sur la photo ni à l’analyse de l’idéologie du régime de Vichy.

[Note de la rédaction : Nous ne détaillons pas ici la totalité des parcours des ministres assimilés à la gauche sur le photomontage, simplement pour éviter d’alourdir l’article. Ce choix n’a rien d’idéologique : les biographies non citées ne contredisent en rien les conclusions présentées.]