La légalité des frappes en Syrie au regard du droit international

Dernière modification : 15 juin 2022

Auteur : Raphaël Maurel, enseignant-chercheur en droit

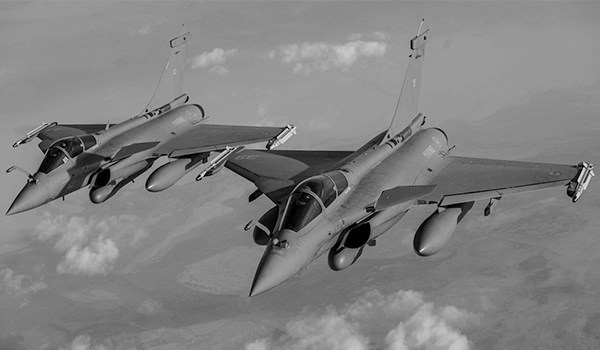

Samedi 14 avril, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont procédé à des frappes sur le sol syrien, visant des installations militaires et répondant à l’usage supposé d’armes chimiques par le régime syrien à Douma. Plusieurs États, à commencer par la Syrie, ont dénoncé ces frappes comme étant contraires au droit international. Et le droit leur donne raison.

La nécessité de justifier les frappes

Il faut rappeler que le recours à la force entre États est interdit ; il s’agit d’une règle impérative du droit international qui est inscrite dans l’article 2 de la Charte des Nations Unies de 1945. C’est le fondement du droit international post-Seconde guerre mondiale : pour veiller à la paix et à la sécurité internationales, le recours à la force armée (et à la menace du recours à la force) est proscrit. Les États, soucieux du respect de leurs souverainetés respectives, s’entendent pour déléguer au Conseil de sécurité des Nations Unies la responsabilité principale du maintien de la paix. Pour exercer cette mission, le Conseil de sécurité, qui est un organe politique et non juridictionnel, prend des résolutions obligatoires pour l’ensemble des États. Il peut notamment autoriser le recours à la force armée, et condamner à des sanctions les États qui ne se conforment pas à ses résolutions.

Dès lors qu’un État entend recourir à la force armée sur le territoire d’un autre État, pour quelque motif que ce soit, il lui faut donc avancer des fondements juridiques permettant de démontrer la légalité de cette action. Les États se plient en général à cette règle : ils ont tout intérêt à démontrer – ou au moins à chercher à démontrer – la légalité de leurs actes afin de préserver l’équilibre de paix instauré après 1945. Chaque action militaire non conforme au droit international constitue en effet une brèche dans le système qui s’affaiblit en conséquence ; un État qui agit de manière illicite est lui aussi affaibli sur la scène internationale.

Trois justifications juridiques à une utilisation de la force armée sur le territoire d’un autre État peuvent être avancées, mais elles font toutes défaut ici.

L’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies

Le premier cas est l’autorisation explicite du Conseil de sécurité, qui peut constater une menace ou une rupture de la paix et autoriser, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, un État ou une coalition d’États d’intervenir pour rétablir la paix. Cette autorisation est souvent difficile à obtenir, du fait de l’absence de consensus des cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie), qui ont un droit de veto leur permettant de bloquer ces décisions. Il s’agit là d’un fondement fréquemment avancé, quitte à interpréter largement le texte des résolutions. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, avance cette justification dans sa déclaration officielle de samedi 14 avril 2018, lors de l’intervention française en Syrie :

« En septembre 2013, le Conseil de sécurité avait pris acte de cet engagement et décidé par sa résolution 2118 que la Syrie devait s’y tenir, sous peine d’encourir des mesures relevant du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Le chapitre VII a un sens clair : c’est le recours à des mesures militaires pour contraindre ceux qui menacent la paix et la sécurité internationales. L’escalade chimique en Syrie n’est pas acceptable, parce que, depuis les déclarations du Président de la République, chacun était prévenu des conséquences d’une violation des engagements pris par le régime syrien devant la communauté internationale. Le régime de Bachar al-Assad savait à quoi il s’exposait ».

Il s’agit là d’une grave déformation du droit international. Si la résolution prévoit bien qu’en cas de violation, le recours à des mesures militaires pourra être envisagé, il n’est pas question de laisser la question à la libre appréciation individuelle des États. Seul le Conseil de sécurité peut décider d’appliquer le chapitre VII, et ici la résolution ne prévoit aucun mandat permettant aux États d’intervenir.

L’État syrien n’a pas consenti à cette intervention

Le deuxième fondement juridique est le consentement de l’État agressé, c’est-à-dire lorsque l’attaque constitue une réponse à la demande d’aide d’un État agressé. L’exemple-type récent est la lutte contre Daech en Irak : le Président Fouad Massoum avait appelé à l’aide la communauté internationale en 2015, de sorte qu’il n’y avait pas de doute quant au consentement de l’Irak à voir des frappes étrangères sur son territoire pour l’aider à combattre Daech. Dans le cas des frappes en Syrie, l’absence de consentement du régime de Bachar Al-Assad est incontestable puisqu’il est la cible de l’attaque. La France n’a logiquement pas entendu soulever cet argument.

L’impossibilité d’invoquer la légitime défense

Le troisième fondement juridique réside dans l’article 51 de la Charte des Nations unies, qui rappelle un droit d’exception : le « droit naturel à la légitime défense » individuelle ou collective. En cas d’agression armée par un autre État, un État attaqué peut en effet répondre, de manière proportionnée, par une action militaire visant à faire cesser l’agression, à condition qu’il en informe le Conseil de sécurité.

Si la légitime défense n’est pas officiellement invoquée par la France, son champ sémantique est employé par Jean-Yves Le Drian :

« Cette action est légitime. Elle vise à mettre un terme à une atteinte grave au droit. […]. C’est une action proportionnée et ciblée : elle ne cherche pas à atteindre les alliés d’Assad ni la population civile, mais à dissuader le régime syrien de poursuivre ces actions criminelles »

La déclaration des dirigeants du G7 du 17 avril 2018 semble également sous-entendre, à tort, qu’il s’agissait de légitime défense en précisant que la « réponse a été limitée, proportionnée et nécessaire. Rappelons d’abord que la légitimité d’une action n’a rien à voir avec sa légalité, et ne constitue jamais un argument juridique susceptible de justifier une agression armée. Par ailleurs, la réponse armée justifiée par la légitime défense doit toujours être proportionnée : c’est une condition de sa légalité. La mention de la proportionnalité de l’action laisse donc penser que ce point a été discuté comme un possible argument. Or, la France n’a subi aucune agression armée de la part du régime syrien, impossible donc d’invoquer la légitime défense.

D’autres fondements en filigrane ?

Il apparaît que les frappes de la semaine dernière, qui peuvent être parfaitement justifiées sur le plan politique, sont injustifiables sur le plan juridique. C’est peut-être la raison pour laquelle le ministre a invoqué d’autres arguments :

« Nous avions dit qu’une telle transgression ne nous laisserait pas sans réaction. Nous avons pris acte du blocage systématique du Conseil de sécurité. Nous avons donc agi conformément à notre parole et à notre responsabilité, en coordination avec nos Alliés ».

Cette référence au blocage du Conseil de sécurité, qui justifierait l’action unilatérale, n’est pas pertinente en droit international. En effet, il est acquis depuis la guerre de Corée en 1950 et la résolution « Acheson », du nom du Secrétaire d’État américain qui en est à l’origine, qu’en cas de paralysie du Conseil de sécurité par un veto, l’Assemblée générale pourra prendre le relais et assurer le maintien de la paix et de la sécurité. Cette possibilité, qui correspond à l’idée selon laquelle le Conseil de sécurité a la responsabilité principale mais non exclusive du maintien de la paix, a été utilisée une dizaine de fois depuis 1950 (crise du canal de Suez en 1956, invasion de l’Afghanistan par l’URSS en 1980…). Elle proscrit dans tous les cas l’action unilatérale des États, hors du cadre des Nations unies, comme semble l’admettre le ministre lorsqu’il précise que la résolution « ne fonde pas totalement [l’action menée samedi] mais le fait qu’elle ait été bloquée et que ses applications ont été entravées par la Russie, rendait une situation inacceptable » (France info, 17 avril 2018).

On peut également se demander, à la lecture de la déclaration officielle, si la France n’invoque pas la responsabilité de protéger la population syrienne. Cette responsabilité, consacrée par le Conseil de sécurité en 2011, incombe principalement à la Syrie. En cas d’absence de volonté ou de possibilité de le faire, elle incombe subsidiairement à la communauté internationale ; mais là encore, seule une action du Conseil de sécurité serait pertinente.

Enfin, une large part de la déclaration officielle est consacrée à l’utilisation des armes chimiques, qui « constitue la violation d’une norme fondamentale du droit international et du droit humanitaire » selon le ministre :

« L’emploi de ces armes de terreur transgresse des conventions parmi les plus anciennes : le Protocole de 1925 qui prohibe l’usage à la guerre des armes chimiques. Il viole la Convention internationale d’interdiction des armes chimiques signée à Paris en 1993, à laquelle Damas a adhéré en 2013 ».

La formulation de la déclaration invite là encore à penser que la violation de ces obligations internationales pourrait justifier, sur le plan juridique, les frappes. Néanmoins, il n’en est rien en droit international, car l’emploi unilatéral de la force est totalement exclu pour remédier à leur violation : les différends entre États se règlent exclusivement de manière pacifique.

Par conséquent, l’action française n’a aucun fondement juridique en droit international

Cette volonté de contourner le droit international, alors même que le 10 avril, le Premier ministre annonçait avoir saisi le Conseil de sécurité pour instaurer un cessez-le-feu et « recréer un mécanisme d’enquête international sur les attaques chimiques », n’est pas sans conséquences. Le discours juridique des États, c’est-à-dire la manière dont ils justifient sur le plan légal leurs actions, façonne l’évolution du droit international. En déformant les règles de droit qui s’imposent à eux, les États ouvrent la porte au mimétisme et à la généralisation de ces pratiques par les autres États. Agir en dehors de toute légalité internationale est donc dangereux.

Il faut bien entendu relativiser l’importance de ces frappes, qui relèvent essentiellement de la démonstration de force, de sorte que la solidité de leur justification juridique ne semble pas une priorité. Néanmoins, la France affaiblit encore l’édifice du droit du maintien de la paix, tout autant que son influence en tant qu’État respectueux du droit international. Quelle leçon pourra-t-elle donner demain à la Russie si celle-ci intervient sur le sol d’un autre État, comme elle l’a fait en Crimée sous les critiques de la communauté internationale ?