Les journalistes seront-ils interdits en manifestation ?

Dernière modification : 16 septembre 2025

Auteur : Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers

Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers

Source : L’Humanité, 4 septembre 2025

La publication du schéma national des violences urbaines (SNVU) a relancé la polémique sur la place des journalistes lors des manifestations. Si le texte n’interdit pas leur présence, son imprécision et l’absence de définition claire des “violences urbaines” pourraient entraîner sa censure par le Conseil d’État.

En plein été, le ministère de l’Intérieur et les services de la Police Nationale ont publié un schéma national des violences urbaines (SNVU). Ce document sert de « guide » aux forces de l’ordre sur les procédures à suivre sur le terrain à l’occasion de mouvements, parfois violents.

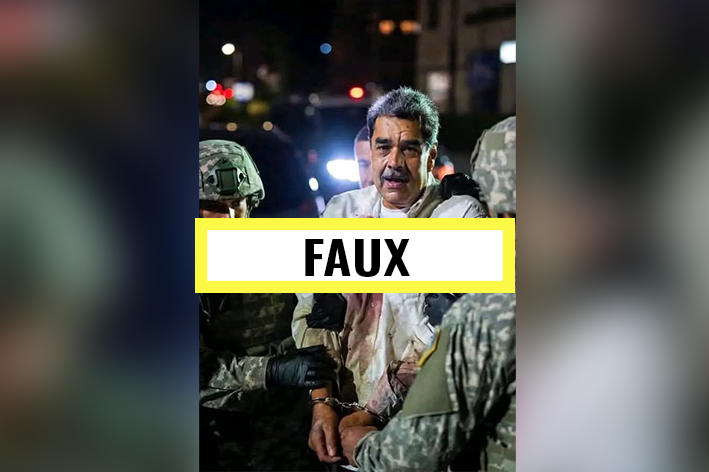

Une phrase sibylline de ce schéma a cependant retenu l’attention des journalistes. « La prise en compte du statut des journalistes, telle que consacrée par le schéma national du maintien de l’ordre, ne trouve pas à s’appliquer dans un contexte de violences urbaines« .

De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une interdiction pour les journalistes de couvrir les manifestations ». S’il est vrai que la rédaction du SNVU est ambiguë, elle ne s’applique pas aux simples manifestations pacifiques, mais seulement à ce qui est qualifié de « violences urbaines ». Pour autant, cette notion de violences urbaines n’est pas clairement définie, ce qui juridiquement pose problème.

Le ministre n’a pas interdit aux journalistes de couvrir les manifestations

Le SNVU fait référence, pour la prise en compte du statut des journalistes lors des manifestations, au schéma national du maintien de l’ordre (SNMO). Or, ce document, publié fin 2020 à la suite de la crise des Gilets Jaunes, ordonne bien aux forces de police de « protéger le droit d’informer » et de « favoriser le travail des journalistes ».

Donc l’affirmation selon laquelle le SNVU interdit les journalistes au sein des manifestations est fausse. Pour autant, ce SNVU a peu de chances de tenir juridiquement, tant sa rédaction manque de définitions et de précisions.

Un document trop imprécis

Il faut revenir au SNMO de 2020, qui comportait trois dispositions concernant les journalistes, que le Conseil d’État a censurées en juin 2021.

Tout d’abord, les journalistes peuvent porter des équipements de protection, dès lors que « leur identification est confirmée et leur comportement exempt de toute infraction ou provocation ».

Ensuite, il prévoyait la mise en place d’un « canal d’échange dédié mis en place, tout au long de la manifestation, avec les journalistes, titulaires d’une carte de presse, accrédités auprès des autorités ».

Enfin, le SNMO prévoyait que le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ». Autrement dit, la police pourrait s’en prendre à toute personne ne respectant pas les sommations de dispersion, y compris les journalistes.

Le « contexte de violences urbaines » : on ne sait pas ce que c’est

Ces dispositions ont été annulées par le Conseil d’État car elles étaient trop imprécises et entravaient de manière disproportionnée la liberté d’informer. Or, les instructions données aux forces de l’ordre doivent toujours concilier l’objectif de maintien de l’ordre public avec la garantie des droits et libertés.

Le même sort risque de toucher le SNVU, pour les mêmes raisons. Ce document ne définit pas le contexte de violences urbaines, or c’est ce contexte qui justifie l’absence de protection spécifique des journalistes.

Est-ce la sommation des forces de l’ordre elle-même qui juridiquement crée le contexte de violence urbaine et qui donne le feu vert aux forces de l’ordre pour s’en prendre à toute personne, y compris les journalistes ?

Faut-il que des violences aient été constatées avant la sommation ? Et dans quelles proportions ? Quelques « agités » ou pillards au sein d’un cortège pacifique suffisent-ils à caractériser les violences ?

Bien sûr, aucune échelle précise n’est envisageable face à un phénomène de violences aussi protéiforme qu’évolutif, et aucun juge n’exigera aucun « barème » pour définir les « violences urbaines ».

Reste que ce schéma porte une atteinte à la liberté d’informer qui n’est pas suffisamment encadrée. Si chaque gradé de la police se fait sa propre idée de ce qu’est un « contexte de violences urbaines » faute de cadrage venant du ministre, la liberté d’informer risque d’en faire les frais.

Or la police, pour agir efficacement, a évidemment besoin d’une marge de manœuvre, y compris en limitant la liberté d’informer, aucun juge ne le nie. La liberté d’informer n’est pas absolue, pratiquement aucune liberté n’est absolue. Mais il faut aussi à la police des directives précises lui permettant d’éviter les bavures. C’est ce qui semble manquer dans ce schéma.

Les syndicats de journalistes ont annoncé avoir mandaté un cabinet d’avocats pour déposer une requête en urgence devant le Conseil d’État et un dossier au fond concernant le SNVU.

Mise à jour le 12 septembre 2025

Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’un nouveau document, un « guide opérationnel des violences urbaines », serait publié sans la référence faite aux journalistes, et remplacerait le SNVU.