« Crime passionnel » : comment certains droits étrangers prennent-ils en compte l’émotion dans les homicides conjugaux ?

Dernière modification : 15 mai 2025

Autrices : Leïa Boulmedaïs et Alicia Desbeux, étudiantes en Master 2 droit pénal approfondi, université de Lorraine

Lylou Joly, étudiante en Master 2 droit pénal financier et international, université de Lorraine

Relectrice et relecteur : Clara Robert-Motta, journaliste

Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal, université de Lorraine

Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun

Secrétariat de rédaction : Nicolas Turcev, journaliste

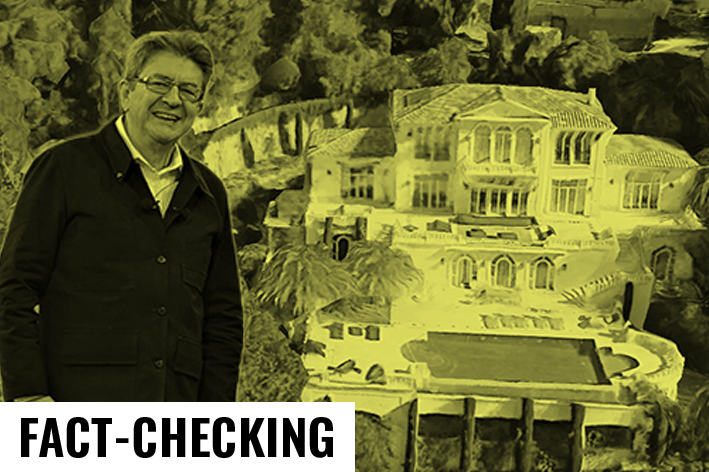

Le documentaire Netflix sur l’affaire Cantat ravive le débat autour de l’utilisation du terme de « crime passionnel ». Si cette notion est absente du droit français, certains systèmes juridiques étrangers intègrent encore, sous d’autres formes, des mécanismes permettant d’atténuer la responsabilité pénale en cas de forte émotion ou de provocation.

La diffusion du documentaire De rockstar à tueur : le cas Cantat, sur Netflix, remet sous les projecteurs le meurtre de Marie Trintignant en 2003, et plus largement, l’usage de l’expression « crime passionnel » dans les affaires d’homicide conjugal.

Bien que ce terme ne corresponde à aucune catégorie juridique en droit français – et soit de plus en plus contesté pour sa dimension potentiellement euphémisante – il continue d’être employé, encore aujourd’hui, dans les médias ou par la défense dans certains procès.

En France, le meurtre d’un partenaire constitue une circonstance aggravante, excluant tout allègement de peine. Mais qu’en est-il ailleurs ? Dans certains États, des dispositifs juridiques permettent encore, dans des cas exceptionnels, de moduler la peine lorsque l’auteur du meurtre a agi sous l’effet d’une émotion violente...

réservé aux adhérents

réservé aux adhérents